将棋マガジン1991年12月号、高橋呉郎さんの「形のメモ帳:真部一男 楽しきかな夜型生活」より。

二人のジュニア

今期の竜王戦は、多少の身びいきもあって、ひそかに小林宏五段を応援した。惜しくも挑戦者決定戦で敗れたが、大相撲なら、敢闘賞ものの活躍である。

小林の父君、小林察氏とは、かつて同じ出版社に勤め、女性週刊誌の編集部で机を並べた時期もある。いまひとり、高田尚平四段の父君、高田宏氏もべつの部署にいた。当時、社員は90数名でしかなかった。そのうち、二人も息子がプロ棋士になったというのは、めずらしいケースかもしれない。

小林さんとは、よく将棋を指した。じっくり考えるネチッコイ将棋で、それに辟易させられたせいもあって、たいてい私が負けた。

会社は大いに儲かっていたが、そのぶん、商売っ気が強すぎて、居心地のわるい面もあった。小林さんも高田さんも相次いで辞め、数年後には私も辞めた。もともと小林さんは学究タイプだったので、大学の先生になった。

その後、両氏と会う機会がなかったが、10数年前、肝煎役がいて、同じ年格好の退職者が集まる会がもたれた。私も出席して、両氏と久方ぶりに飲んだ。

話題が家族に及んで、高田さんが鷹揚にいった。

「息子は将棋のプロになるんだといって、奨励会にはいっちゃったよ。ものになるかどうかわからないけど、とうぶんはスネをかじらせるしかしようがない」

それを聞いて、小林さんが身を乗り出した。

「うちの坊主も強いんや。学校やめて奨励会にはいるいうんで、どうしたもんか迷ってたんだ。きみんとこもそうだったのか……」

もしかすると、小林さんは高田ジュニアがそうだと知って、このとき腹を決めたのかもしれない。

2年ほそ経って、私は、年に何回か名将戦の観戦記を書くようになった。その程度では、将棋界の情報にも疎かったが、両ジュニアの成績は、おりにふれて心にとめた。

小林ジュニアは二段で足踏みしていたが、山で遭難してから、なにかがふっきれたように勝ちまくり、あっというまに四段に昇段した。翌日の夜に、あきらかに一杯機嫌とわかる声で、小林さんから電話がかかってきた。ざっとこんな調子だった。

「知っとると思うけど、息子、昇段しおった。親バカを承知で、ほうぼうに電話しとるとこや。これからもたいへんやろうけど、とりあえず一人前になってくれた。きのうから、酒がうまくてねえ……」

ほどなく、小林新四段の対局を観戦した。そのときが初対面で、生一本な青年という印象を受けた。将棋は、ほとんどいいところなく、小林が負けた。終局後、観戦記の材料に山登りの話でも聞こうと思って、そのむね告げたら、小林は、まじめくさった顔で答えた。

「いまは、将棋一筋に打ち込みたいので、ほかのことは話したくないんです」

そうまでいわれれば、こちらは引き下がるしかない。おやじさんは、けっこうさばけたところもあったけれど、これは相当な堅物だと思った。

もっとも、小林が偏屈な青年というわけではない。とうぜん、おやじと私の関係も知っている。ときたま将棋会館で会って、声をかければ、いたって快活に受け答えをする。さして深い付き合いがあったわけではないが、結婚式にもご招待いただいた。

高田ジュニアのほうは、四段昇段までにずいぶん時間を食った。おやじさんとは、ときたまパーティで顔を合わせた。豪気な人で、雑事にチマチマしないタイプだが、息子の話をするときは、世間一般のおやじの顔をのぞかせた。

高田が昇段したと聞いたときは、正直いって、私もほっとした。さっそく、おやじさんに電話をかけた。高田さんはシラフだったが、酒を飲んだときと同じくらいに、声が弾んでいた。

弟子は登山のプロ

昨年、小林はC1に昇級した。パンチ力があって、確実に強くなっている、という棋士仲間の評も伝わってきた。

しかし、じつをいえば、私が小林に注目したのは、将棋のせいではなかった。惚れ惚れするような、みごとな体格に注目した。この点にかけては、将棋連盟随一と太鼓判を押しても、どこからも異論は出ないと思う。

だいたい、世の男は結婚して5、6年も経つと、どこか筋肉がたるんでくるものなのに、小林には、そんな気配はチリほどもない。贅肉のかけらもない。すらりとした長身は、やせているのではなく、いかにも鍛え抜かれたという感じがする。

聞けば、登山はプロ級で、日ごろからトレーニングを怠らない。毎年、フルマラソンに参加し、3時間そこそこで走った実績もあるそうだ。山登りでは小林の弟子筋に当たる滝誠一郎六段も、口をきわめて絶賛している。

「彼は凄いですよ。われわれの倍ぐらいかついでも、ぜんぜんへこたれないですからね。エベレスト登山隊に加わっても、じゅうぶんにつとまりますよ」

さて、その小林の師匠が真部一男八段である。この取り合わせが、なんとなくおかしい。

将棋界の師弟関係は、かつての内弟子時代とちがって、師匠が弟子の生活を律するほど濃密なものではない。が、そうはいっても、師弟を並べてみると、どこかにつながりがある。

小林と同年代の棋士を例にとれば、大内延介九段=塚田泰明八段・富岡英作六段には、どこか”師唱弟随”の空気が漂っている。高柳敏夫八段=島朗七段は、すぐに結びつきにくいが、中間に中原誠名人を配すれば、うまい具合につながる。島は中原を尊敬してやまない。佐伯昌優八段=中村修七段には、藤沢、町田という地縁の線がみえてくる。

ところが、真部と小林は、どこをどうつついても、将棋を指すという以外に、結びつくものがない。愚行するに、これは、小林があまりに健康体すぎるからといえそうだ。

真部は少年時代に器械体操の選手で、棋士になってからも、酔うと逆立ちの特技を披露した。いまは、残念ながら、そんな面影は探すべくもない。

もう何年も前から、首が回らないという奇病に悩まされている。そのために、陰鬱な顔をしたりすることはないけれど、すくなくとも健康体とは程遠い。

いっぽう、弟子は、この夏には本物のアルプスを登攀してきた。対局姿勢にも、見るからに精気が漲っている。正座をしても、ほかの棋士とはどこかちがう。姿勢がいいのはとうぜんとして、鋼でも入れたようにピンと張りつめている。

誤解のないようにいえば、この師匠と弟子が、おたがいにソッポを向いているというわけではない。小林は月に1回、大野八一雄五段を連れて、家にこもりがちの真部を訪れ、最近の棋譜を検討する。それがすめば、酒を飲み、麻雀の相手をする。真部は昔気質の男だから、弟子の気づかいを肌で感じているはずである。

ただ、なにせ生活のスタイルがちがいすぎる。中身をべつにして、スタイルだけみれば、こんな異質の師匠と弟子もめずらしい。

ゲームの天才

棋士は、がいして夜型が多い。酒を飲むでもなく、ゲームをするでもなく、ごくあたりまえの生活をしているつもりでも、寝るのは、しぜんに3時、4時になる。翌日は対局だからといって、そうそう早くに眠れるはずもない。大方の棋士は、対局中でも午前中は半分、眠っているようなものだろう。

真部は、この夜型の典型といっていい。3ヵ月ほど前に観戦したときも、昼過ぎに控え室で、「夕方になると、元気が出るんですけどねえ」と笑いながらいっていた。

その対局がすんで、真部と鈴木輝彦七段ともとも近くの飲み屋に行った。たまたま話が最近の日常生活に及んで、真部の夜型生活の現況も知った。

先ごろ、棋譜のパソコンソフトが出現して、話題になった。お目当ての新戦型が、立ちどころに出てくるという。森雞二九段は「知らないだけで負けるのはシャクだから」といって会員になった。真部も乗って、自宅にパソコンを導入した。真部がいうには、

「たしかに便利なんです。だれがどんな手を指したか、パッとわかる。ところが『三国志』のソフトをもってきたやつがいましてね。それをやりだすと、キリがないんです。気がつくと、たいてい7時ごろになってますね」

これには、夜・昼折衷型みたいな鈴木が呆れていた。昼寝付夜型のわたしも、しばし唖然としました。

パソコンで思い出したが、河口俊彦六段によると、真部は大山康晴十五世名人と並んで、”ゲームの天才”だそうな。総じて棋士はゲームののみ込みが早いが、なかでも、この二人が群を抜いているという。

真部は麻雀をおぼえるのが遅く、2、3年前からはじめた。ふつうなら雀歴20年もの棋士と手合わせするのを敬遠するはずなのに、真部はいっこうに怖気づかない。勝ち負けはともかく、とりあえず、どんなゲームか、のめりこんでみるつもりでいたらしい。

最近は、麻雀熱も、やや醒めかかっているかにみえる。

オーソン・ウェルズの母親は、たいへんな教育ママで、ウェルズが2歳のときに、チャールズ・ラムの『シェークスピア物語』を読んであげた。ウェルズ坊やは、それでは満足せず、物語に要約する前のシェークスピアの戯曲を読んでくれと頼んだ。いわれるままに母親は、息子が3歳になったころから、数年をかけて、シェークスピアの全作品を読んで聞かせた。

ウェルズは7歳のときには、『リア王』の全台詞を空でいえた。9歳のときには、家族や友だちの前で、『リア王』のひとり芝居を演じたという。(浜野保樹著『メディアの世紀』による)

こういう話を聞くと、われら凡人は、さすがオーソン・ウェルズは天才だ、と驚嘆する。

ところが、棋士連中は、あまりおどろかない。そのくらいのことは、その気になれば、自分にもできるんじゃないか、というような顔をする。

かつて山口瞳氏は、将棋連盟は”狂人の集団”であると表現した。真部を見ていると、あらためて、なるほど、と思わざるをえない。百人一首なんかも、3時間で暗記してしまう。しかも「楽勝でした」とけろりとしている。

ひところ、真部は英会話に凝ったことがある。こんなものは暗記するにかぎるとばかりに、テキストの英語を頭から暗記した。私は真部の英語を直接、聞いたわけではないけれど、英語に堪能な某女性の証言によると、とめどなく英文がくちから出てきたそうだ。

ただし、天才の移り気とでもいうのか、なにをはじめても、あまり長つづきしない。ご当人は「途中で放り出した趣味が、いっぱいありますよ」といって笑っている。

”滅びの美学”の行方

真部の夜型生活は、酒とも無縁ではない。私は、とことん酒を付き合ったことはないが、最近の真部の飲みっぷりは、芹沢博文九段に似てきた、という声も聞く。

芹沢の晩年、棋士仲間や友人、知己のだれもが芹沢の飲みすぎを心配した。私もいちどだけ年の功をカサに、せめて夕方から飲むようにしたらどうか、と本人にいったことがあるけれど、ぜんぜん効果はなかった。

そのころ、真部はこういった。

「酒を飲まない芹沢先生なんて、生きてる意味がないですよ」

ここまではっきりいったのは、私の知るかぎり真部ひとりである。おそらく、これは正論かもしれない。私もそう思わないではなかったが、そこまでいえる勇気はなかった。

といって、真部は勇気があったというのは、まちがっている。真部は心底から芹沢が好きだったのである。健康のためにという世間一般の常識に左右されることなく、自分の気持ちをすなおに口にしたにすぎない。

いささか暴論気味にいえば、プロ棋士というのは、そういう人種なのではないかと思う。この場合、将棋指しといったほうが、わかりやすいかもしれない。常識の塊みたいな将棋指しなんて、おもしろくもなんともないような気がする。

河口六段がいかにも真部らしい話を書いたのを、なにかで読んだ記憶がある。

真部がある駅で降りて、駅前の風景が1年前にきたときとは、ずいぶん変わっているのにおどろいた。じつは、降りる駅をまちがえていたのに、ぜんぜん気がつかなかった―。

河口によると、これは典型的な将棋指しの発想だという。それほど変わっていれば、ふつうの人間は、駅をまちがえたのではないかと考える。将棋指しは、そうは考えない。つねに自分が正しいと思っている。よほどのことがなければ、自分の非を認めない。河口は、そういう根っからの将棋指しが、だんだんすくなくなっていくのを、さみしがっていた。

その意味で、真部は、いまや残された数すくない将棋指しのひとりといえる。逆にいえば、なかなかの難物ということにもなる。

真部の健康を考えれば、すこしでも生活を昼型のほうに移し、酒の量もひかえたほうがいいに決まっている。が、だれが忠告しても、およそ効果は期待できそうもない。

近ごろの真部には”滅びの美学”に殉じようとしているところさえ見受けられる。それも、もうとやかくいわないようにしよう。

しかし、救いがないわけではない。対局室での真部は、つねに明るい表情をしている。暗さはみじんもない。奇病のハンディを背負いながら、対局には精いっぱい頑張っている証拠だろう。

真部は、将棋会館から電車なら一駅、ごく近間に住んでいるのに、定刻ぎりぎりか、ときには遅刻もした。早めに起きて、駅まで歩くという、ごくあたりまえのことができず、タクシーに頼ったがために、そうなった。

最近、その非にようやく気づき、贅沢ながら、対局のある日は、ハイヤーを予約することにしたという。

これも、まだ対局にまで”滅びの美学”を持ち込んでいない証拠と考えていい。真部ファンよ、ご安心あれ……。

* * * * *

「小林の父君、小林察氏とは、かつて同じ出版社に勤め、女性週刊誌の編集部で机を並べた時期もある。いまひとり、高田尚平四段の父君、高田宏氏もべつの部署にいた」

この出版社とは光文社で、女性週刊誌は「女性自身」。

小林察さんは玉川大学教授、大阪学院大学教授を歴任している。

作家の高田宏さんには、将棋ペンクラブ会長を長い間務めていただいた。高田宏さんは少女雑誌「少女」編集部。

高橋呉郎さんにも、将棋ペンクラブ大賞最終選考委員などを務めていただいた。

* * * * *

「小林ジュニアは二段で足踏みしていたが、山で遭難してから、なにかがふっきれたように勝ちまくり、あっというまに四段に昇段した」

小林二段(当時)は、谷川岳一ノ倉沢に登った時に吹雪で動けず、丸4日間山小屋にカン詰になった。嵐が収まってから動いて午前3時に東京着。そのまま奨励会に出席したが、幹事の滝誠一郎六段(当時)が心配して、「今日は休みなさい」と言っている。

遭難といっても、自力で東京へ帰還しているので、狭義の遭難というよりも広義の遭難。

* * * * *

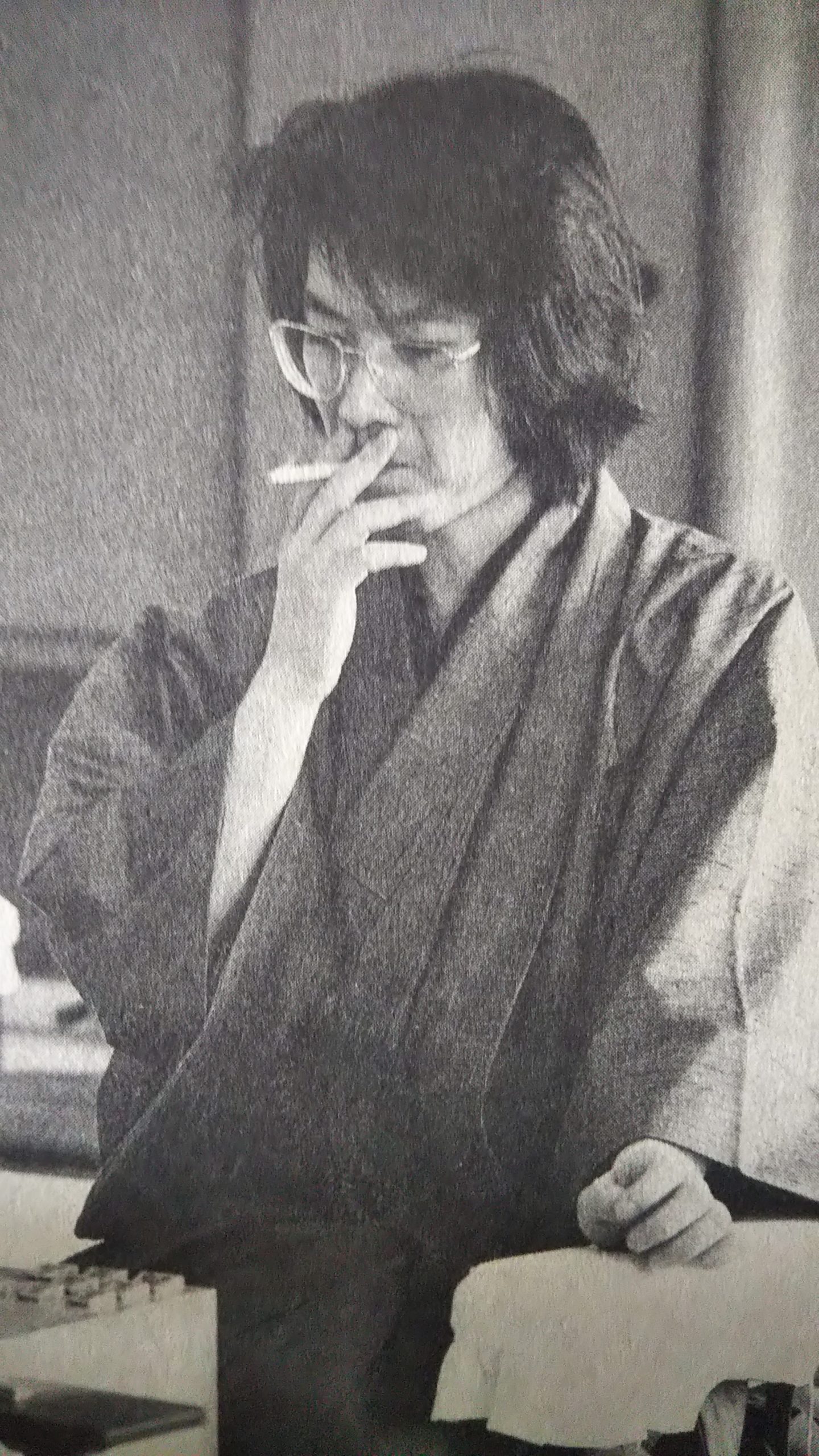

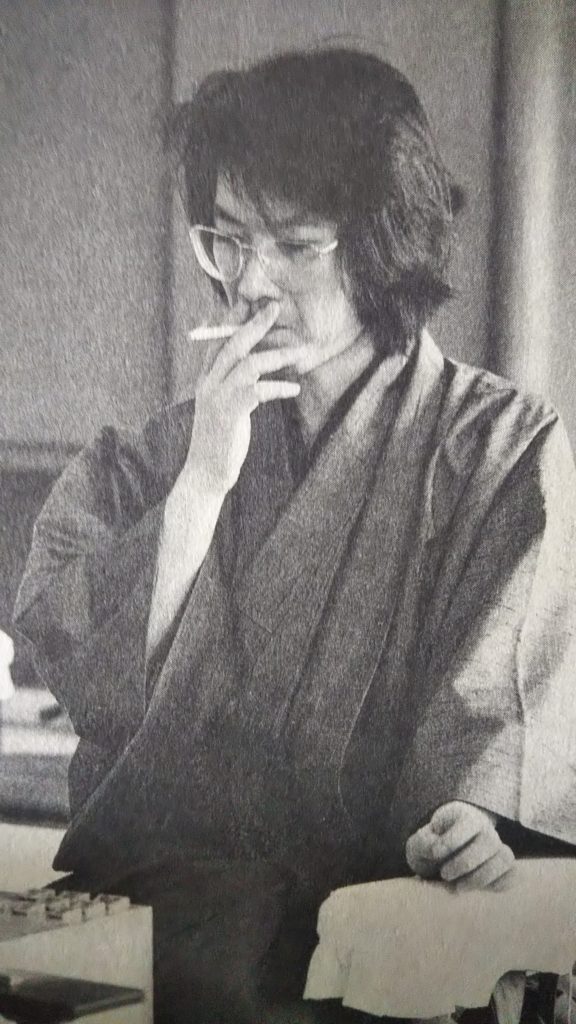

真部一男九段は、棋界の初代・プリンス。

格調高い無頼派棋士で、格好いい不良少年の雰囲気をずっと持っち続けていた。

この頃の真部九段は、自戦記を含め、将棋雑誌ではほとんど文章を書いていなかったが、後に将棋世界で連載となる「将棋論考」は、非常に面白く素晴らしいものだった。

また、真部九段は将棋ペンクラブ大賞を「将棋論考」と「升田将棋の世界」で受賞しており、それぞれの贈呈式の時のスピーチも絶妙だった。

* * * * *

真部九段が書いたこと、エピソードは非常に多く、このブログで取り上げたことも数多くある。

* * * * *

真部九段の麻雀は、次のような形で終わっている。

* * * * *

真部九段、小林宏七段、高橋呉郎さんの3人が登場するエピソード。

* * * * *

→小林宏七段インタビュー。師匠・真部九段に初めて会った時の思い出「オーラに圧倒されて、勝てなかった」【師匠との思い出・小林宏七段インタビュー vol.1】(日本将棋連盟)

(vol.4まであります)