先崎学八段の2001年に刊行されたエッセイ集「フフフの歩」より。

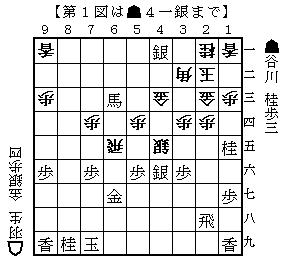

ちょっと古い話になるが、名人戦の第1局は衝撃的だった。「将棋世界」の熱心な読者ならば、アアあの局面かとニヤリとされることだろう。

あの局面で金を取って必死をかければ自玉に詰みがなく勝ち、というのは難しいはなしである。変化は多岐にわたり、どの変化にもややこしい落とし穴や盲点が潜んでいる。

(中略)

当日、僕は将棋連盟にいた。勉強といえば聞こえはよいが、ナニ暇つぶしのようなものである。最近、懐かしの雀球に凝っていて、昼間によくやるのだが、たいがい二、三時間もやれば疲れてしまう。その後に気が向いたら、連盟に行くだけである。シンプル・ライフといえば聞こえはよいが、将棋を取ったらたんなるプータローだ。

局面は佳境を迎えていた。陽が高いうちにはや終盤である。こうじゃなくっちゃおもしろくない。将棋は終盤が長ければ長いほどおもしろいのである。

茶色のスーツをパリッと着た郷田がいた。連盟道場の解説役だそうである。さっそく盤が出され研究がはじまる。枯れもニコニコしている。

問題の局面の数手前だった。数多の変化が並べられて消えていく。その中に本譜の手順もあった。僕はまわりに、「これは詰むよね」といった。気楽な研究である。そうだろうね、で局面は元に戻された。

手を止めて衛星放送を見ていると、我らが研究の通りにどんどんすすむ。両者の指し手は早く、あっけない程である。

誰かが「本当に詰むんでしょうね」といった瞬間、僕はビクッとした。密かに詰みを考えていたが、なかなか分からなかったからである。

皆で盤とにらめっこがはじまった。一分が過ぎ五分過ぎ、誰も声が出ない。それもそのはず、詰まないのだから。だがこの時はそれを知るよしもない。

「あっ詰んだ」と大声が出る。並べる。と、上手い受けがあってどうしても詰まない。「分かった」と叫ぶも、やはり詰まない。そんなことが十回以上繰り返されたろうか。谷川さんが▲4一銀と打ったという情報が入った。

続いて詰めろをかけずに馬を取って受けに回ったという続報も飛び込んで来た。「ええっ」と反射的に大声が出た。何故だ。

夕食もとらずに悶え苦しんでいると、解説が休憩になって郷田が入って来た。「ねえねえあれ詰むの?」と郷田がいった。「どうしても分からないんだけど」

「知らないよ、もう一時間は考えている」

僕は答えて、郷田に盤の前に座るようにうながした。見ると、目が吊り上っている。またにらめっこ再開である。

彼の目が吊り上るのには訳があって、解説役としては、詰むか詰まないかを、はっきりという必要がある。詰まないといってもし詰みがあれば大恥をかくことになる。僕は心の中で結論を出すだけなので気楽だが、郷田は三十分後には口を開かざるをえないのだ。

名人戦でなければ、あるいは羽生-谷川戦でなければ、我々は無言で三十分盤の前に座っていなかったろう。すでにその前の研究であらゆる変化をしらみつぶしにしている。それでも考えつづけたのは、もしも、に対する恐怖だった。考えれば考える程もしも詰んでいたときのショックが大きくなる。

解説再開が近づいてきた。「どうする」と僕は訊いた。

「俺なら開き直って詰まないというぞ」

郷田はうーんと唸ると口の中でごにょごにょ呟いた。

「だけど・・・しかし・・・」

「のべ一時間以上考えたんだ。羽生、谷川が阿呆か我々が阿呆かどっちかだ。勝負するしかないだろう」

僕が吐き捨てるようにいうと、郷田は意を決したように「うん」とうなずいた。

郷田がいなくなって記者室に一人佇んでいると、颯爽と佐藤康光君が入って来た。ブルーのシャツなんか着ちゃって、あいかわらずのモテ光君なのだった。なんでも家で衛星放送を見ていたのだが、どんなに悩んでもやはりおかしいので、皆の意見が訊きたくて、わざわざ車を飛ばして連盟まで来たという。モテ光君は真面目なのである。

「おかしいですよね。絶対におかしい。詰むに決まってます」「じゃあ佐藤君、君は詰むと思うのかい」

「いや思いません。でもおかしい」

じゃあ、というのでもう一度盤の前に座ることになった。モテ光君は次から次へと手を捻り出してくるが、こっちには一時間半の読み筋の蓄積がある。片っぱしから退治していくのは気持ちが良かった。

小一時間後、二人は押し黙ってしまった。誰かが、コンピュータに入れれば一発ですよ、といった。二人の目がきっとなって睨みつけた。

そうこうしているうちに将棋が終わった。

佐藤君と僕は釈然としない気持ちを抱えたまま、飯を食おうといって連盟を出た。夜の街をドライブしながら、我々はかわりばんこにため息をついていた。

車持ちにとって、こういう時に、駐車場に入れるか路上駐車で済ますかというのは大問題である。僕は運転こそしないもののそのぐらいは分かる。

「おい、どうするねん、車、その辺に止めて飯、食うか」

「はあ、どちらでもいいですけど」

「ところで、今、点数なんぼ残っとるんや」

「えっ、たしか・・・あれ分からないや。つかまったことはあるんですけどね。えーと路駐に、シートベルトに・・・」

「そりゃまずいよ、下手すりゃ免停だ」

「えっ免停って24点じゃないんですか」

なんとモテ光君は、24点減ると、免停だと思っていたらしいのである。持将棋じゃないんだから。

「24点は免許取り消し、免停は6点だよ」

なんで車乗らん俺が教えなければいけないのだろうか。おおらかな男である。

免停になると府中に行ってだな・・・と話していると、佐藤君が「あの・・・」と訝った。

「あの・・・どうも後ろにパトカーがついて来るんですけど」

振り向くと、確かにウーウーサイレンを鳴らしながらパトカーが何やらわめいている。まさか我々じゃあ・・・。

「先チャン、ベルト、ベルト、ベルトして下さい」

「前の車、止まりなさい。端に寄せて止まりなさい」

ああ、やはり獲物は我々だった。正確にいうと佐藤君だった。違反の話をしていた直後に捕まるなんてシャレにもならない。

景観が窓をトントンと「叩く。シートベルトを指で指した我々に警官はいった。

「お宅、さっき直進禁止の所、直進したでしょ。駄目だよ。ちゃんと標識見ないと」

佐藤君が、小さく、ひーと悲鳴をあげた。「はあ、そうだったんですか」

形式的な手続きが始まる。「名前は? 住所は? えーとお宅、職業は?」

「はい、棋士です」

「へー棋士って、あの馬に乗る奴だ」

そりゃ騎手やがな。

横を暴走族のマフラーなしのバイクがパラパラしながら通り過ぎる。むかついた僕がいった。

「おうお巡り、俺達よりも、ああいうのこそ捕まえろよ」

いうやいなや佐藤君が抱きついて小声で囁いた。

「ここだけはじっとしていて下さい。事を荒立てないで下さい」

最後に佐藤君がサインをした。いつも色紙に書くような、少しくずした字である。

「お宅の字、康光ってどうしても読めないんだけど、もう一度書いてくれない」

助手席の僕は、腹を抱えて笑うよりなかった。

飯を食いながら、モテ光君ボヤくボヤく。

「あーヒドすぎる。ツイてなさすぎる。今日の事は早く忘れよう」

「そやなー」

「あんな事を話しながら捕まるなんて出来過ぎだ。間抜けだ」

「そやなー」

「だいたいだな、先崎が連盟に居るからいけないんだ。君の顔を見たのが敗着だ」

「・・・そうかな」

「いやもっといけないのは、名人戦だ。羽生君が金を取ってくれれば、俺は連盟になんてこないですんだんだ。谷川さんも谷川さんだ、なんで銀を打ったんだ。お陰でヒドイ目にあった。今夜は眠れません。それに・・・それに・・・」

「それに・・・なんだい」

「それに、酒も飲めない。これでまた捕まったら阿呆すぎます」

アツくなりながらも冷静なモテ光君、なのだった。

—–

この名人戦七番勝負は、谷川浩司竜王が勝って永世名人を獲得する。

翌年、佐藤康光八段は、谷川名人に挑戦してフルセットの末に勝利。佐藤康光名人誕生となる。

一年前の谷川竜王の▲4一銀を、見事に咎めた形だ。