倉島竹二郎さんの「将棋名人戦観戦記」(1957年刊行)より、「名人戦について」(編者まえがき)

将棋名人戦が開始されたのは、昭和10年6月のことだから、今年で既に22年の星霜が流れ去ったわけである。その五分の一世紀を越える長い歳月の間、名人戦は敗戦を中軸とする激しい時代の変遷にかかわらず常に棋界の中心棋戦として護持されてきた。そして、名人戦の歴史はとりもなおさず近代将棋界の歴史と見てよい。

今でこそ名人戦のない将棋界は考えられないが、この企画が発表された当時は、将棋に関心を持つ者のすべてがアッと眼をみはり、賛否まちまち、それこそてんやわんやの騒ぎであった。というのが、名人戦の機構は、初代名人大橋宗桂以来三百数十年に亘って儼然と継承されてきた一世一人名人制度―一時代に名人はただ一人で、ひとたび名人位につけばその座は終生絶対動かないという鉄則を、根本的に覆したからである。

それも所詮は、時代の反映と要求にほかならなかったのだが、この伝統破壊が必ず将棋界のためになると信じて、革命棋戦に同意し潔く勇退した十三世名人関根金次郎翁の卓見と英断は称賛に余りがある。

ところで、最初は名人戦の棋譜をどうするか?新聞社の一社がこれを独占すべき性質のものかどうかについて、種々の議論がなされた。が、結局最も熱意を示した毎日新聞(東京の方は東京日日新聞と称していた)が独占することとなり、毎日では一期二ヵ年の棋譜掲載に対して十六万円を支払ったと聞いている。その頃と現在の物価指数がどうなっているかについては審らかでないが、仮に三百倍とすると、約五千万円に相当するから大したものである。

ことのついでにいうと、名人戦開始までの対局料は、有力棋戦での八段級がせいぜい百五十円程度であったのが、名人戦では一躍三百円に跳ね上がった。自然他棋戦の対局料も釣り上がった。当時は百円のサラリーを取れば高給者と見なされていた時代だけに、棋士たちが我が世の春を謳歌したのも無理はない。つまり名人戦ブームであるが、こうした経済面の向上が棋士の社会的地位を高め、世間の将棋に対する関心と認識を深めたことも事実である。

名人戦を、毎日新聞が独占権を持っていた第一期から第八期までを前期、朝日新聞に移行してからの第九期から現在に至るまでを後期と大別して、前期を木村時代、後期を大山・升田時代と見てよさそうだ。

簡単に名人戦の経緯を述べることにしよう。

第一期名人戦から、終戦を迎えるまでの五期十年間は、文字通り木村義雄の一人舞台であった。

木村は第一期名人戦で同門の先輩名匠 花田長太郎八段と優勝を争ったが、湯河原天野屋旅館に於ける決戦で花田を押し切り、最初の実力名人位を獲得した。第二期名人戦では、前代の覇者であった長老 土居市太郎八段(現在名誉名人)の挑戦を受けたが、木村はこれを四対一で撃退した。

第三期名人戦の挑戦者には、それまで木村のニガ手といわれていた関西の闘将 神田辰之助八段がなって、東西対抗の熱戦が期待された。が、期待に反し、病軀をおして出場した神田は無慙にも四対零で叩き伏せられた。神田はこのため懊悩惨憺の末、間もなくこの世を去っている。

木村のあまりの強さに、第四期第五期の二期間は名人戦の機構が変更されるに至った。八段のうちから二名の挑戦者候補が選出され、それが木村と半香落三番勝負の予備試合をやり、これに勝って始めて本格的な挑戦者になれる仕組であった。しかし、第四期も第五期も候補者たちは予備試合のうちに木村に鎧袖一触蹴落とされ、名人位挑戦者は一人も出なかった。

こうした無人の境を行く如き抜群さに、世間は木村を古今独歩の大名人としてもて囃したし、専門家たちも不敗の達人として恐れをなした。が、終戦直後この偶像を破壊し、木村何者ぞと嘯いたのが、戦地帰りの升田幸三(当時七段)であった。升田はそれまで負け越したことのない木村を香平平三番ストレートで粉砕して、棋戦に新時代来たるの狼煙を高らかに打ち上げたのだった。

だが、一般には木村時代はまだまだ続くものと思われていた。そして、終戦後最初の第六期名人戦で花田八段の秘蔵弟子 塚田正夫が挑戦者となったときも、予想は木村の勝利が絶対的で、塚田が名人位を奪取するなどとは夢にも考えていなかったようだ。が、一般の予想は見事に外れた。第一期名人戦での決戦に敗れ千載の遺恨を残した恩師花田八段の怨みを晴らさんとする塚田の切尖は意外に鋭く、これを受け損じた木村は、四対二で十年不動の名人の座から真逆様に顚落したのだった。

かくして、塚田新名人が誕生した。

第七期名人戦では、関西棋界の悲願「名人の箱根越え」を最初に実現する者として期待の大きかった升田八段が、高野山で行われた弟弟子大山康晴との決戦三番勝負で敗れ、惜しや挑戦権を逸した。大山は関西の興望を双肩に必死に塚田に立ち向かったが、これは四対二で撃退され不覚の涙にくれた。

第八期名人戦では、臥薪嘗胆の二年を送った前名人木村が、華々しくカムバックして、満天下の声援のもとに再び塚田と雌雄を決することになった。そして二対一とリードされながら(この時の名人戦だけは五番勝負)、よく跳ね返し、歴史的な皇居済寧館に於ける最後の一戦で塚田を捻じ伏せ、首尾よく雪辱を成し遂げたのだった。木村の長年天下無敵を誇った抜群さもさることながら、この名人位奪還は、棋史に不滅の光芒を放つであろう。

名人戦が毎日新聞から朝日新聞に移った経緯についてはここで深く触れないことにするが、名人戦を失った毎日では、名人といえど指し込まれれば香落を余儀なくされる(事実升田は、時の名人木村や大山を半香に指し込み、大山には香を引いて勝っている)原爆棋戦の称ある王将戦を企画実現し、また読売新聞は九段戦を創設して、結果的には名人戦の移行は棋界を一段と活気づけたといえる。

名人戦が朝日に移ってからの第九期以後は、故木見金治郎八段の門に咲いた稀有の名花二輪、大山と升田の宿命的な争闘が注目の的となった。

不世出の鬼才升田も、名人戦は不思議に不運つづきで、第九期名人戦では大山と挑戦権を争ってまたも敗れた。大山は再度の挑戦者となったが、木村の奮戦に四対二で屈した。

第十期名人戦では、待望久しかった升田が始めて名人戦の檜舞台に立つことになった。宿命のライバルと見なされている木村升田の対決に棋界は熱狂したが、時運のないときは致し方のないもので、名人戦後一年を出ぬうちに王将戦で木村を半香に指し込んだ升田であったにもかかわらず、名人戦では四対二で木村の軍門に降ったのであった。

第十一期名人戦でも大山と升田は挑戦権争いをやったが、武運拙く升田は敗れた。そして、大山はこの名人戦で四対一で木村を撃破し、名人の箱根越えは大山の手によって実現したのだった。名人戦の直前、王将戦で升田に半香に指し込まれた木村の痛手は名人戦にも尾を引いたようであるが、ここでも骰の目が逆に出て名人位獲得の好機を逃した升田の無念はいかばかりであったろう。

木村時代は遂に終止符を打たれた。木村は第十一期名人戦を最後の舞台として第一線を退き、十四世名人に推挙された。それにしても木村の偉大さよ。戦前五期十年、戦後三期三年、合せて八期十三年に亘って名人位を掌握した偉業は、心から敬意を表さざるを得ない。

棋界は大山新名人を迎えて名実共に新しい時代に入ったが、大山は第十二期名人戦で升田を、第十三期名人戦で再び升田を、第十四期名人戦で高島を、第十五期名人戦で花村を連破して、五期間名人位保持による終生名人の資格を与えられた。

鬼才升田は、王将戦では木村大山と二代の名人を半香に指し込むという前代未聞の金字塔を打ち建てながら、名人戦ではいまだ目が出ない。全く不可解というほかはないが、今後の名人戦をめぐっての大山升田の死闘こそ見ものであろう。

―以上が名人戦の概略だが、私は名人戦開始の当初から名人戦が朝日新聞に移るまでの十数年間、名人戦の観戦記を書きつづけてきた。私は人生の盛りを名人戦と共に過ごしたわけで、本書の編纂に当ってまことに感慨深く能わざるものがある。

棋譜を骨格とすれば、観戦記はその肉づけである。対局の情景様相や対局者の苦心、また将棋の醍醐味を如実に伝える観戦記は、将棋を大衆と結びつける絆と云える。我田引水のようだが、私は現代棋界の隆盛発展は観戦記に負うところが決して尠くないこと信じて疑わない。

(以下略)

——–

この文章が書かれた1957年、升田幸三王将(当時)が名人位を獲得する。

——–

東京日日新聞が名人戦の棋譜掲載に対して支払った16万円(1期2年分)。

昭和10年の国家公務員初任給が75円で2015年が181,200円であることから単純計算すると、昭和10年の16万円は現在の3億8700万円に相当することになる。

2年間とはいえ1期分であり、現在の契約料(推定)と近いものになっているのではないだろうか。

——–

名人戦の記録を見てみると、意外なことに第7局まで戦われた(4勝3敗のフルセット)のは、名人戦が開始されてから34年経った1969年(大山康晴名人-有吉道夫八段)が初めて。(五番勝負だった第8期を除く)

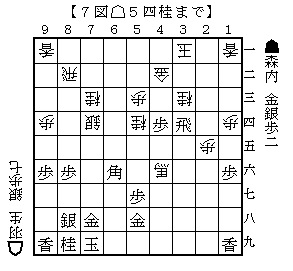

2度目が、升田式石田流が7局中5局登場した1971年(大山康晴名人-升田幸三九段)、3度目が中原誠名人が誕生した1972年。

——–

名人戦が七番勝負になってからのスコアは、

- 4-0 …11回

- 4-1 …20回

- 4-2 …22回

- 4-3 …16回

今年は、どちらが勝っても4勝3敗になると予想したい。