将棋世界1987年12月号、福本和生さんの「検証・素顔の棋士達 二上達也九段の巻」より。

森の必敗局が…

昼食はいつものように、ざるそばが用意されていた。伊豆長岡「石亭」の広い座敷の食卓にそばが並べられ、エビや野菜の天ぷらが置かれ、いつでも食べられるようになっていた。休憩時間になって森八段が食事部屋に現れ食卓の中央あたりにすわった。二上棋聖は珍しいことに自室で食事をするという。立会人の松田茂役九段、米長邦雄棋王、観戦記担当の芹沢博文八段らも席につき食事が始まった。森はいかにも重そうに箸をはこんでいた。一口食べては箸を休めて、暗い表情でほんやりと考え込んでいた。箸を置いた森は友人の作詞家、千家和也さんに電話で「早くこないと将棋が終わっちゃうよ」と話していた。午前中で森の”必敗局”となっていた―。

永世棋聖を賭けて

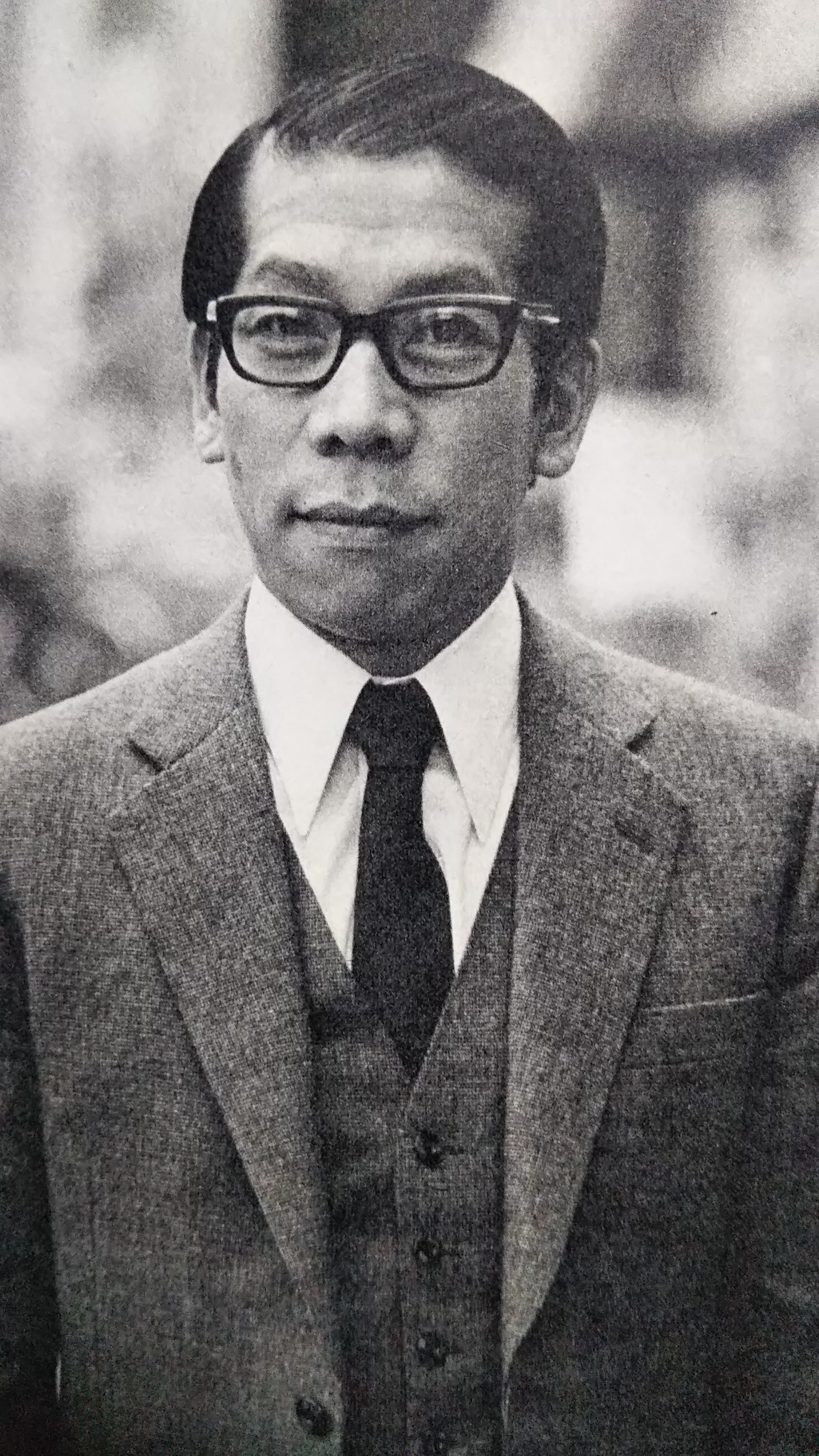

第40期棋聖戦(1982年)は二上達也棋聖に挑戦者が森雞二八段であった。

二上は第37期に米長から棋聖位を奪取して、第38期は中原を、第39期は加藤(一)をそれぞれ3連勝で撃破、タイトル戦9連勝で本局に勝つと10連勝の新記録を達成する。さらに今期を防衛すると第8期(1966年)とあわせて通算5期の棋聖位獲得で大山、中原につぐ3人目の永世棋聖の称号を手中にする。50歳の二上は燃えていた。

将棋は先番森の中飛車から向かい飛車に、二上は居飛車で玉を天守閣玉とした。序盤作戦を森が失敗して<▲6九歩>と指して昼食休憩となった1図では、二上が大優勢であった。控え室では「二上勝ちで、夕食休憩前に終わる」「これでガミさん10連勝か」という声がでていた。

二上勝ちは結構だが、短手数で終わっては困るとわたしは気をもんでいた。40期を記念して本局の観戦記は芹沢さんに頼んで30回連載になっていた。森の顔色ではすぐにも投了しそうで、そうなったら30回観戦記がどうなるか、という心配もあった。芹沢さんも内心では弱っていただろうが、もちろんそんなことはおくびにもださない。

そして二上である。これまでの五番勝負で二上はきまって昼食を共にしていた。今回は注文をつけて自室で休んだ。勝ち筋がみえて、それを休憩時間に読み切ろうとしたのか、それとも森の▲6九歩に意表を突かれたのか。芹沢観戦記にはこう描かれている。

「控え室から対局室に入って行った米長を何となく見ていると米長は記録用紙を手に直ぐ出て来る。急ぎ足で戻って来た米長は『森君って面白い頭してんだね。この一手は当たらないよ、皆んな、そこの紙にメモしてみたら?当たったら今日の夜はご馳走しますよ』と悪戯っぽく喋るが眼は真剣であった。みんなはヘエーそんな凄い手があるの?とか云いながらメモ用紙に思い思い記入していた。米長が意外な手だと云っているのであるから、と云うことまで考慮してそれぞれ書いたようである。米長は『ハイ、〆切です、当たりは▲6九歩です』誰一人として当たりなし。こんな手、どんな頭で思いつくのであろうか(中略)どうしてこの手が思いつくのかいろいろ考えてみたが判らぬ。局後、森に問うと『この手が一番長持ちするでしょ』なんと云う発想か」。

”なんと云う発想か”の思いは二上も同じだったろう。一気呵成に描こうとする白布にぽつんと黒いしみがついた。盤上の美学派である二上にとって、この小さなしみは気持ちをいらだたせる。

再び芹沢観戦記を引用させてもらうと「部屋を出て少し歩こうかと思い庭を廻ると、二上が窓際に立ち厳しい表情でいる。フッと目が合い、然りげなく歩を運んだが、悪いことをしてしまった。仲間内は思考の妨げになるようなことはしないのがマナーだからである」と書かれてある。

二上の怒り

森が敗局に暗然となっていたように、二上も勝勢ゆえのあせりに心が騒いでいた。

二上が△8九歩成を指したとき、控え室では次の森の指し手がわからなかった。二上から△8八とと引かれると▲同金は△6八飛があり、かといって▲6八金は△8七とで処置なし。目に映るのは▲6五桂だがそれも△6四銀と出られてしまう。森の▲6九歩はと金を引かれたあとの△6八飛を防いでいるのだが、こんな歩を打たされては苦境は歴然たるものがある。控え室が”二上よし”を宣するのも当然であるが、この必勝局を二上は負けてしまった。

「午前中でばかに指しやすい局面になりましてね。これで10連勝達成かと思うと妙に気持ちが落ち着かなくなって、昼休みは胸の昂ぶりを鎮めていました。<▲6九歩>ですか。さして気にはしていませんでした。

二上は美しく勝つことだけを考えていた。二上ほどの力量をもってすれば、この局面からなら勝ちは目前である。芹沢観戦記のことがちらっと脳裏をよぎった。(短手数で芹ちゃん弱るかな)。再開の時間が迫っているのに気づいて二上はあわてて立ち上がった。

記録は大野八一雄四段(現五段)。大野は新四段になったばかり。

「対局日が奨励会の対局とぶつかって、わたしが記録を担当することになりました。いい勉強になると思っていましたら午前中で形勢が傾き、二上先生の楽勝と思っていたのが再開後、どうも様子がおかしくなって、大金持ちの二上先生が、浪費につぐ浪費で財産を使い切っていく―。信じられないような局面の動きでした」

先日、将棋連盟の近くで偶然、大野に会ったとき、この将棋の聞いてみたら”信じられない将棋”と話していた。

2図は二上が54手目に<△6六飛>と指した局面。

この一手、二上は58分の大長考である。二上が長考中に控え室ではこんな会話がかわされていた。

「△6五銀と桂を取り▲6一飛に△3二銀打▲6五飛成に△8九とで二上さんの勝ち」である。こうなればプロの初段の力があれば負けようがないという。

ところが米長棋王は「二上さんは怒っているからこう指さないかもしれない」と予想して、その予想的中の△6六飛である。

「米長の予想は当たり二上△6六飛である。一見、角取りと△6九飛成から△3九銀の寄せをみて鋭い一手のようであるが無筋である。遊び駒の8六角を取りに行くのは無筋である。名手二上にしても怒りの心があると手が正しく動かぬものらしい」(芹沢観戦記から)

芹沢、米長が口をそろえて”二上の怒り”を指摘する。午後の再開から△6六飛まではわずか12手が指されただけ。時間にして36分間。二上は何をいらだっていたのか―。このあたりから二上の”浪費”が続き局面はもつれぎみになっていく。

美学派の宿命

勝負の世界に身を置きながら、二上は勝負師に自分は向いていないという。純粋に棋理を探求するのが至上で、勝敗は単なる結果として受けとめるだけ。泥田のなかに身を沈めても、という勝負には顔をそむける。美学派は自分だけでなく相手にも美しさを求め、その思いが崩されたとき、自身もまた崩れていく。

ライバルと問うた瞬間、二上はちょっと考えていたが「熊谷さん(故熊谷達人八段)ですかね」と答えた。わたしは当然タイトルを争った棋士の名前があがると思っていた。

「四段のころ熊谷さんとよく指しましたが、強いなあと内心で感嘆していました」

病魔と戦って倒れた晩年の熊谷さんを知っているわたしには、この二上談話は胸がふるえるほどうれしかった。

局面に目を移そう。指し手が進んで二上が74手目に△3二玉(3図)と指した。

記録の大野四段が驚きの目をみはり、控え室でも”これは…”と首をひねっていた。意味不明の一手である。

「なぜこんな手(△3二玉)を指したのか。この局面で頭の中にあったのは、何手か前に指した手のことばかりで、いま指さなければならない手はヨンでいない。△6六飛では△6五銀で決まっていたのではないか、といったことばかりを考えていました。すでに正常な心理状態ではなかった」

米長は「二上さんが優勢だが、この将棋は二上さんが負けますよ」と話していた。二上の異常な内心の揺れを米長は察知していたのだ。

「無念と思う敗局が何局かありますが、この一局もそのなかに入っています。死児の齢を数えるように棋譜を見るたびに胸が痛みますよ」

孤愁

函館での第2局も敗れ、箱根「天成園」での第3局も失って二上は3連敗であった。美学派のもろさとでもいうのか第2局からの二上将棋は精彩がなかった。

第3局の天成園では対局場が新館に変わっていた。それまでは本館の1階で対局していたのが、このときから新館の8階になった。新装の部屋でいいと思ったが、これがそうではなかったようだ。

「対局場が変わったと聞いて、今期戦はついてないなあと思いました。以前の対局場では負けしらずでしたからね。もっともこんなことを思うようではダメなんですがね」

対局上の設営担当としてわたしは反省させられた。カド番の一局、二上は闘志をかきたてていた。げんのいい対局場で死力を尽くす決意であった。それが新しい対局場となった。二上にすればやんぬるかなの思いであっただろう。

「いつのまにか、来し方をしみじみとなつかしむような歳となりました。そろそろわが将棋人生にピリオドを打つ時期が迫ってきました。将棋の駒は40枚ですから、1枚を1年として、棋士生活40年で現役を退こうと思っています。昭和25年に四段になってからですから昭和65年は満40年目。ここで現役引退です。58歳ですが、いい潮時でしょう。あと2年有余、どれだけ自分の将棋が指せるか―。一局一局を全力で闘ってみます」

思いもよらぬ言葉であった。二上が静かな口調で話している。淡々と、まるで他人のことを語るように。

”孤愁”という二文字が頭に浮かんだ。二上が第一線から身を引くという。昭和生まれの棋士の旗手として二上将棋の魅力は贅言を重ねるまでもない。

芸が円熟期に入ったころには老いの影もそっと忍び込んでいる。哀しいことだが人間の宿命である。

盤上の美学派である二上にとって、芸のおとろえをみるのは身を切られるよりつらい。その限界を58歳とみたのだろう。

今期棋聖戦は惜しくも準決勝で敗れてしまったが、わたしの願いでは、二上が挑戦者となって永世棋聖を賭けた五番勝負に登場してもらいたい。

盤上の40枚の駒が虚空に散って、その最後の1枚の消えるのを見届けて、二上はわが将棋人生の幕を引く。あと2年有余、孤愁の思いのガミさんに悔いのない将棋を指してもらいたい。

30回の芹沢観戦記でわたしの好きな文章がある。

「対局室に行くと森は序盤なのに真剣な表情になっている。遠くに見えるロープウエイがゆっくり上がり降りしているのを見て二上が『行って帰って来るだけじゃなく山の向こうに行けたらいいだろうにね』と誰にともなく呟く。同じことを思っていたので何となくハッとして年なんだナーと胸中に思う」

二上が胸中に描いていた”山の向こう”とはどんな所だったのか。

10年ほど前になるか。二上、芹沢、内藤、わたしの4人で飲んで、何軒目かに赤坂のちょっとした店に入った。にぎやかに騒いで4人が連れ立って店を出ると店員が後を追ってきた。何事かと思ったらガミさんが勘定を払い過ぎて返しにきたという。少々の額ならチップですませられるが、店では受け取りかねる額だったらしい。

困惑の態の店員に二上は軽く手を振ってさっさと歩いていった。

芹沢も内藤もしばらくその後ろ姿を見ていた。

* * * * *

「一気呵成に描こうとする白布にぽつんと黒いしみがついた。盤上の美学派である二上にとって、この小さなしみは気持ちをいらだたせる」

福本和生さんのこの表現が絶妙だ。

大野八一雄四段(当時)の「大金持ちの二上先生が、浪費につぐ浪費で財産を使い切っていく―。信じられないような局面の動きでした」、二上達也九段の「無念と思う敗局が何局かありますが、この一局もそのなかに入っています。死児の齢を数えるように棋譜を見るたびに胸が痛みますよ」も、非常に実感がこもっている。

* * * * *

「いつのまにか、来し方をしみじみとなつかしむような歳となりました。そろそろわが将棋人生にピリオドを打つ時期が迫ってきました。将棋の駒は40枚ですから、1枚を1年として、棋士生活40年で現役を退こうと思っています。昭和25年に四段になってからですから昭和65年は満40年目。ここで現役引退です。58歳ですが、いい潮時でしょう」

この言葉の通り、二上達也九段は1990年3月31日に引退している。順位戦はB級1組で残留も決めていた。弟子の羽生善治竜王(当時)がC級1組からB級2組への昇級を決めたタイミングでもあった。

* * * * *

「対局室に行くと森は序盤なのに真剣な表情になっている。遠くに見えるロープウエイがゆっくり上がり降りしているのを見て二上が『行って帰って来るだけじゃなく山の向こうに行けたらいいだろうにね』と誰にともなく呟く。同じことを思っていたので何となくハッとして年なんだナーと胸中に思う」

同じようなことを、空港内を走るランプバス(旅客ターミナルと離れた場所に駐機した航空機との間を輸送するバス)を見て、思う。

空港内だけではなく、もっと遠くまで走って行きたいだろうな、と思う。

* * * * *

「二上、芹沢、内藤、わたしの4人で飲んで、何軒目かに赤坂のちょっとした店に入った。にぎやかに騒いで4人が連れ立って店を出ると店員が後を追ってきた。何事かと思ったらガミさんが勘定を払い過ぎて返しにきたという。少々の額ならチップですませられるが、店では受け取りかねる額だったらしい。困惑の態の店員に二上は軽く手を振ってさっさと歩いていった。芹沢も内藤もしばらくその後ろ姿を見ていた」

これは、二上九段が4人分の勘定を持って、なおかつ店の複数の女性にはチップを渡して、そのうえでの話。

* * * * *

第40期棋聖戦(1982年)五番勝負第1局については、次の記事に詳しい。

* * * * *