将棋世界1989年1月号、米長邦雄九段の第19回新人王戦決勝〔羽生善治五段-森内俊之四段〕決勝三番勝負第2局「将棋史上に残る一手」より。

新年号から久しぶりに講座を連載させて頂く事となった。題名の通り、その月々のこの一局という事で、強烈に印象に残った将棋を紹介して行こうと思っている。

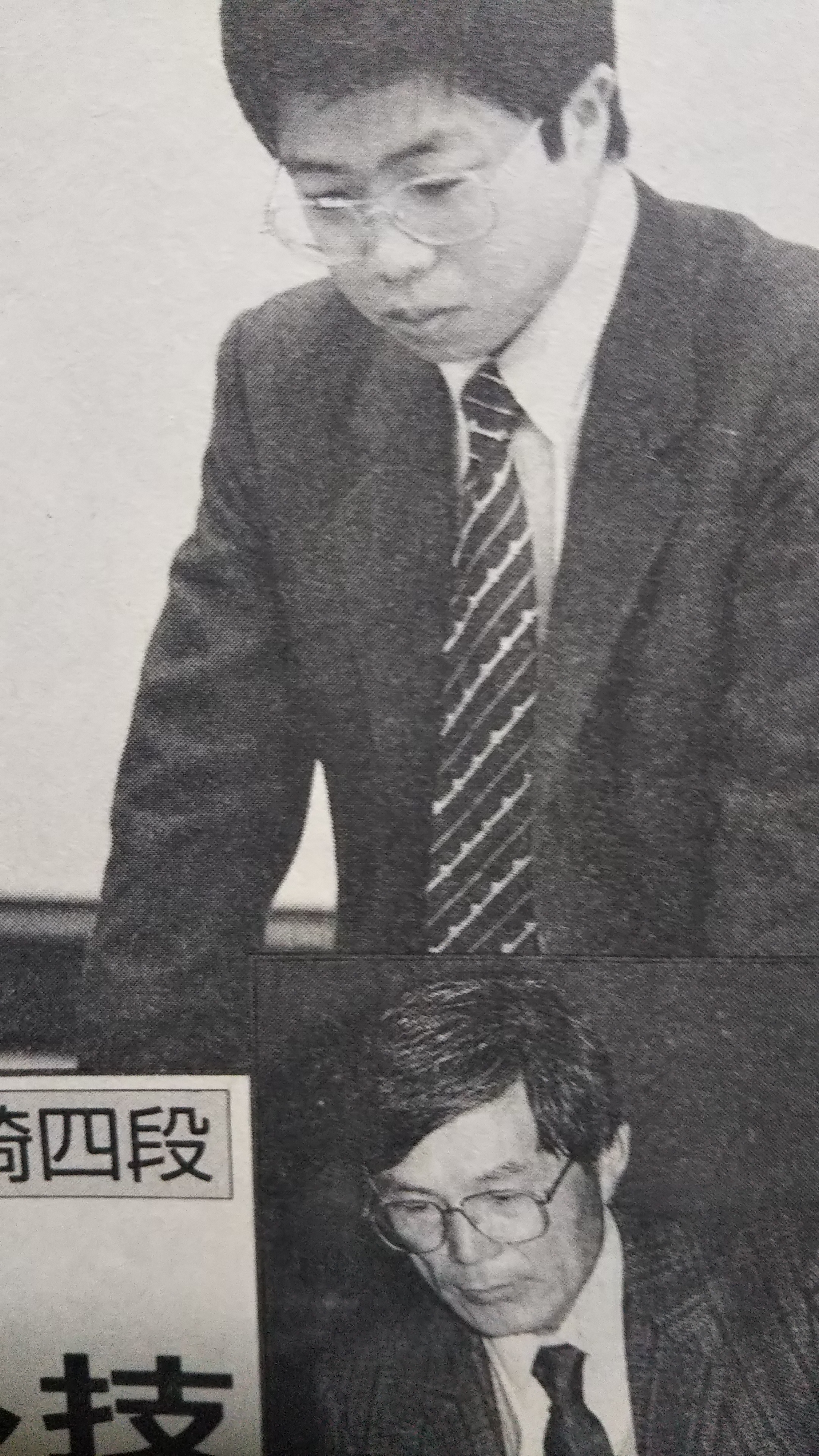

新年号にふさわしいと言えば、この新人王戦をおいて他にあるまい。トーナメント戦の決勝という事もさる事ながら、羽生、森内という10代を代表する二人がぶつかるとあっては、アマ、プロ問わず、目の離せない一戦である。

三番勝負の第1局は羽生君が勝って、注目の第2局。当日は私も対局をしていて、開始の10時から、感想戦の終わりの0時過ぎまでじっくりと勉強をさせてもらった。

(中略)

序盤の難しさ

戦型は第1局に引き続き、申し合わせた様にすんなりと相矢倉に決まった。

お互いに手の内を知り尽くしている二人の対戦だけに、水面下での折衝は色々あるのだろうが、1図までは最近の流行形の中の一局面である。

本局を見て参考になった点、感心した点がいくつかある。まず、序盤で感心したのが、1図の▲1六歩に羽生君が19分考えている点である。

ここからの先手の指し方は大体、3通りある。一つは▲5七銀~▲4六銀とする形。もう一つは▲4六歩~▲4七銀。そして、本譜の様に▲6六銀右とする形である。

羽生君の▲1六歩はもう少し相手の態度を見て、それから自分の構想をまとめようというものである。後手の6二銀は7三に行くのか、5三に行くのか、端歩を受けるのか、手抜きするのか。

ただ、この手は不急の一手になる可能性もある。同じ態度を見るのでも▲2六歩の方がより優るのではないか、という考え方もあるだろう。19分の考慮はこの様な事を考えたに相違ない。また、局後の感想戦の時に、この▲1六歩をちょっと悔やんでいる風だったのも印象的だった。

羽生君が序盤からどの手にもきめ細かい神経を思考を張り巡らしているのがわかる。おそらく、彼は対局が終わってからも、この局面で▲1六歩は果たして最善だったのだろうか、という事を考えているに違いない。

1図以下の指し手

△7三銀▲5七銀△8四銀▲6五歩△4二角▲6六銀右△7三桂▲2五桂△2四銀▲2六歩△6四歩(2図)慎重な両者

△8四銀に▲6五歩と突けば2図までの進展は一つの形である。

一つの形、よくある形と言いながら、▲2五桂に羽生君が68分、△6四歩に森内君が47分と長考の応酬が続いている。

2図までで、羽生が134分、森内が162分と、持ち時間の約半分を消費している。

この形は、先手の飛車の位置、端歩の関係など、多少の違いはあっても、過去に何回も実戦に現れている。研究熱心な二人の事だから、当然、この形はこう、この時はこう、とありとあらゆる変化が頭に叩き込まれているはずで、その上にこれだけ考えているのである。

この二人に共通して言える事は、実に恐ろしい程によく考えるという事だ。しかも、その読み筋を公表してもらうと、なるほどなあ、と大人が感心する様な事を読んでいる。自分の10代の頃はもっと早く指していたと思うし、ここまでで持ち時間の半分を費やすという事が、私には奇異に映ったのだけれども、後から考えると、なるほど将棋は奥が深い、よく読んでいる、と勉強になった。

森内君はこの2図の局面になった時に、苦労するのは羽生の方である、と思っていたのではないか。なぜかと言えば、この後、後手は先手の手に乗ってガンガン攻めるだけだからである。

2図以下の指し手

▲4六角△6二飛▲6四歩△同角▲同角△同飛(3図)2図から3図まではまず順当な進展である。しかし、その中にも重要な変化が潜んでいる。

(中略)

3図以下の指し手

▲9六歩(4図)将棋史上に残る一手

3図で普通は▲7二角と打つ。

普通はと言うより、ほとんどこの一手という感じの所で、他の手はあまり見ない。

以下△6五歩▲5七銀△7五歩▲同歩△同銀▲8三角成△7六歩(C図)という進展が考えられる。

C図で▲7六同金は△同銀▲同銀△4九角があるので、▲7三馬△7七歩成▲同金寄△6六歩▲6四馬△同銀となる。

これで難しい将棋で、森内君は当然こういう変化になると信じ込んでいたと思う。そして次々に攻め立てる展開になる筈だった。

ところが羽生君が44分考えて指した手は、ナント▲9六歩!!

私はこの時、新人王戦の控え室にいて、赤旗の編集者、観戦記の佐藤伸氏達と話をしていたのだが、この手を見て、翌朝の新聞の見出しを進言した。

”将棋史上に残る一手”と。

昔、中原名人(当時)の▲9六歩を観戦記で芹沢さんが、悪手であるが、中原でなければ指せない偉大な悪手、とほめた事があったが、それに匹敵する素晴らしい一手である。善悪は別にして、棋史に残る価値のある名手と言えるだろう。

この▲9六歩を見ても何ら感動した様子を見せない人もいたようであるが、この一手の本当の素晴らしさがわかるのはほんのわずかしかいないであろう。

私を除く他の人の名をここで公表するわけにはいかない。

4図以下の指し手

△6五歩▲5七銀△7五歩▲同歩△同銀▲7六歩△6六歩▲同銀右△同銀▲同銀△6九角(5図)苦吟する森内

4図で森内君は何を考えたのか。

▲9六歩を見て第一感は緩手、ありがたい、と思っただろう。普通なら▲7二角~▲8三角成と攻めをせかされる所でゆっくり攻める事ができるのだから。

ところが、考えても考えても思わしい順が出て来ない。結局、69分の長考。これは50分間の夕食休憩をはさんでいるので正味2時間考えたことになるのだが、結局芳しい結末になりそうもなかった。

森内君の不幸は、▲9六歩の素晴らしさがわかった点にあった。わかる事は幸せなのだけれども、勝負のさなかにおいてはマイナスに作用してしまう。

森内君がもう少し弱いか、もっと気楽に考えていれば、また違った展開になっていただろうと思う。

彼はどうも、将棋に対してマジメすぎるようである。

とはいえ、夕食休みに唯一人、盤に向かって正座し続けている姿は感動的であった。

▲9六歩は、まず玉のふところを広くする利点がある。

次に、この理由が最も大切なのだが、森内側からは、やはり△7五歩から攻め合わねばならない棋勢になっている。結論から言うと、▲7二角と打たずして攻めを焦らせ、催促している。手持ちにした角は、後に現れるように、▲3七角と打って、飛車と桂を串刺しにする、あるいは、▲7五角と打って寄せに活用する等々、▲7二角と打ってあるよりは、はるかに勝っている。

自ら動いて、相手の攻めを催促するにあらず、無言の行を以って敵を焦らしむ。この間合い、この呼吸。これぞまさしく戦いの真髄であり、歴史に残る一手と賞賛する所以である。

森内君はここで、もう玉砕しかないと肚をすえたようだ。決然と△6五歩、そして△7五歩。

この△7五歩で、△5五歩▲同歩の突き捨てが入れば、それから△7五歩で相当に面白いのだが、両者の感想はピタリと一致していて、△5五歩には▲4六銀で良し。以下△5六歩に▲5五銀で押さえ込まれてしまうのである。本当によく読んでいる。勉強になった。

羽生君の応接は自然そのもの。▲7五同歩と取り▲7六歩。苦労するのは羽生ではなく、攻める森内なのだ。

(中略)

6図以下の指し手

△8七歩▲同玉△4九飛▲7八銀△8五歩▲同歩△3六馬▲3二銀成△同玉▲7五角△6二飛▲7四銀△8六歩▲同玉△9四桂▲9五玉△8六銀▲同角△同桂▲同玉△3三玉(7図)▲9六歩の素晴らしさ

6図で△8七歩と打ったのだが、ここでは単に△4九飛と打つべきで、それならまだ相当にアヤがあった。

本譜は歩を叩いてしまったために▲7八銀がピッタリの受けになってしまった。

これで羽生君の方は盤石の態勢。

▲7五角の手で▲3三歩と指していれば、ほとんどそれまでの将棋だった。

▲3三歩に△同玉は▲5一角があるし△同桂あるいは△同金なら▲7五角が今度は滅茶苦茶に厳しい。

しかしながら、▲7四銀からの羽生君の指し手は控え室で私が予想していた手とほとんど一致していた。

それを見ていた神谷、森下両君に、どういうわけか私がほめられたのだが、この若さですでに泥沼流の極意を会得しているようである。

この二人の将棋をこうして見ていて感じたのは、40代の私と読み筋、感覚、波長がピタッと合うという事だ。20代の人の将棋を見た時、あるいは実際に盤をはさんだ時には、どうもよくわからない、合わないと感じる事が多いのだけれども、この10代の二人とはピタッと合う。

局後の検討も1時間以上勉強させてもらったけれども、ますますその念を強くした。ほっとしている。

▲3三歩の叩きを怠ったために△3三玉という頑張りが生じて7図。

この将棋はここまでがまず一局。そしてここからは森内君が入玉できるかどうかという将棋で、また新たにもう一局。

この後がまた面白いのだが解説の方はここで打ち切って、後は棋譜の掲載だけにとどめたい。

(中略)

終局後の検討には私も加わり、延々2時間に及ぶ。そのうち、関係者がしきりに打ち上げの宴席へと遠慮がちに声をはさむのだが、誰も耳を貸さぬ。青野照市、塚田泰明、神谷広志、桐谷広人、森下卓、日浦市郎、中田功、先崎学……。

だれ一人席を立たない。止むなく折れて12時過ぎにお開きとなった。

別室に酒や食事など用意されてあったようだが、私は連盟の外へ出た。こんなに将棋に酔っているのに、酒の勢いで濁らされてはたまらない。

それにしても、▲9六歩の素晴らしさを理解できる棋力が、自分自身にまだあるのはつくづく幸せだと思う。

(以下略)

* * * * *

▲9六歩(4図)は、盤の前に何年座っていても思い浮かばないような手だ。

一見すると、敵軍が攻めてきて戦いが始まっているのに、城の庭先で盆栽の手入れするような趣き。

しかし、実際には、攻めを焦らせ催促している超高等戦術。

米長邦雄九段の「自ら動いて、相手の攻めを催促するにあらず、無言の行を以って敵を焦らしむ。この間合い、この呼吸。これぞまさしく戦いの真髄であり、歴史に残る一手と賞賛する所以である」が、一番わかりやすい解説となるのだろう。

* * * * *

「森内君の不幸は、▲9六歩の素晴らしさがわかった点にあった。わかる事は幸せなのだけれども、勝負のさなかにおいてはマイナスに作用してしまう。森内君がもう少し弱いか、もっと気楽に考えていれば、また違った展開になっていただろうと思う」

この3年後に、森内俊之五段(当時)がこの手が指された時の感想を「動きたくないのに、何もしていない相手に動かされる事ほど面白くないものはないが、指す手がない時は仕方がない」と述べている。

→森内俊之五段(当時)「将棋史上に残る一手と言われた▲9六歩を羽生五段(当時)に指された時と同じような気分だった」

* * * * *

「羽生君が序盤からどの手にもきめ細かい神経を思考を張り巡らしているのがわかる。おそらく、彼は対局が終わってからも、この局面で▲1六歩は果たして最善だったのだろうか、という事を考えているに違いない」

「この二人に共通して言える事は、実に恐ろしい程によく考えるという事だ。しかも、その読み筋を公表してもらうと、なるほどなあ、と大人が感心する様な事を読んでいる。自分の10代の頃はもっと早く指していたと思うし、ここまでで持ち時間の半分を費やすという事が、私には奇異に映ったのだけれども、後から考えると、なるほど将棋は奥が深い、よく読んでいる、と勉強になった」

羽生世代の棋士たちのこのような部分が、その後のプロの将棋に革命的な変化をもたらすことになる。

→先崎学八段(当時)「すべてはふたりが変えたのだ。あの時から将棋界は変わっていったのだった」