第3回将棋ペンクラブ大賞雑誌部門大賞を受賞したのが、近代将棋1990年12月号の先崎学五段(当時)「ことしの名場面、珍場面」。

1990年のドラマチックな対局11局を振り返った読み物で、11局にタイトル戦の番勝負は含まれていない。

その中から珠玉の一編を。

血涙の一局

<C級1組順位戦 羽生善治竜王-森下卓六段 三月六日>

両者のあいだの因縁はご存知の方も多いだろう。一言でいえば、森下は、羽生にことごとく苛められ、叩かれ、泣かされて来たのである。森下自身「僕は二番手人生なんですよ」とよくいうが、そのときの森下の顔は、日ごろの一点の曇りもない笑顔とは違い、一抹の翳りがあるように感じられる。

その森下に絶好の復讐の機会がやって来た。舞台は順位戦最終局。森下は、勝てば文句なしの昇級。負けても競争相手の土佐が負ければ昇級なのだが、森下には宿敵の羽生を負かすことしか頭になかったろう。

対する羽生は九戦全勝。すでに順位一位も確保していて気楽な立場である。

両者は盤を離れれば、非常に仲がよいのだが、羽生には、将棋界の王道を歩む人間としての自覚があるため、このような一番に”情をかける”ことは考えられない。だが、森下のほうは、藁をもつかむという気持ちがあったのかもしれない。

なにしろ九戦全勝、まったくの消化試合なのだから--。

この日の記者室は、棋士や奨励会員、その他大勢の関係者などで空前のにぎわいをみせた。その意味からも、本局こそ前期順位戦の白眉といってもよいだろう。もちろん、記者室に詰めかけた野次馬のほとんどが森下の応援だったのはいうまでもない(これはひとえに森下の人徳によるところが大きい)。

しかし、羽生は、その雰囲気を嘲笑うかのように、冷酷非情な指し回しをみせた。

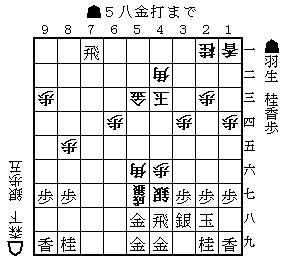

図は、深夜の午前零時の局面。羽生が▲5八金打と打った局面である。森下のわずかに残る希望の糸を断ち切る一手だった。このように指されては将棋は勝てない、という見本みたいな手である。

「鬼だ」

「人間じゃない」

怒号が飛んだ。記者室はまさに興奮の坩堝と化した。

だが、その盛り上がりとはうらはらに森下が投げたあとの対局室は冷えきっていた。森下の心中を思ってか、部屋に入る者は一人もいない。そのとき競争相手の土佐は、すでに逆転勝ちを収めていたのだ--。

森下の敏感な神経は、必ずや自分の悲劇を察知したはずである。森下は、感想戦もほとんどやらず(じつに珍しい)、席を立った。

僕と羽生が記者室に無言でいると、廊下のほうから、己の運命を確認したであろう森下の「そうか、そうか」という声と、それにつづいて意味不明の声にならぬ声が聞こえた。そして、その声がまだ耳に残るうちに、大きな足音と、それにつづいてエレベータのドアが閉まる音がした。

羽生は、その間、放心状態で、記者室で茫然としていた。

彼にとっても辛い勝利だったのだろう。羽生の耳には、森下のあの声はとどいていたのだろうか--。

—–

勝負の世界だからこそのドラマ・・・

何と言っていいのか、言葉が見つからない。