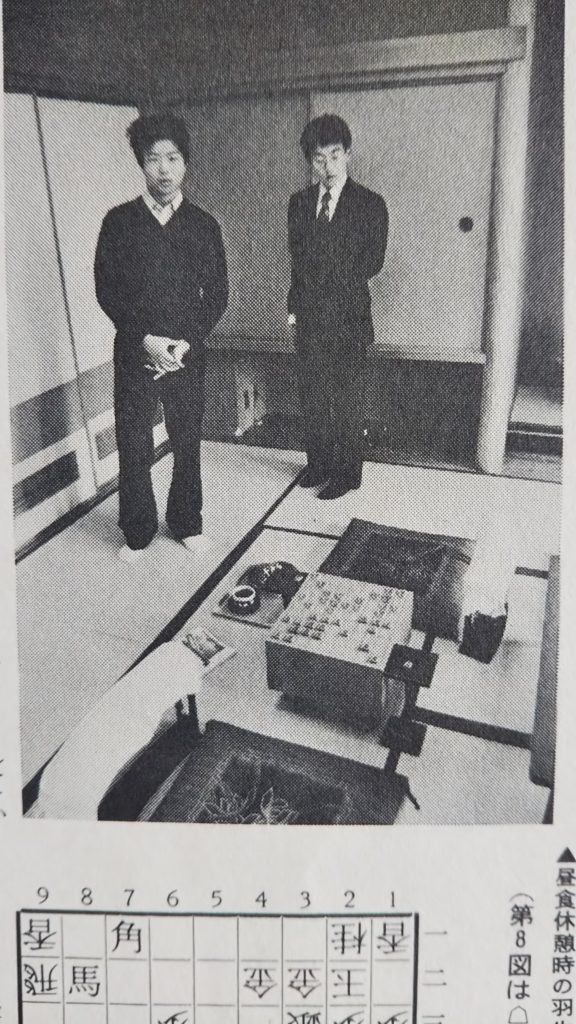

将棋マガジン1986年4月号、川口篤さん(河口俊彦六段・当時)の「対局日誌」に次の写真が掲載されている(撮影は弦巻勝さん)。

羽生善治四段(当時)初対局の日の昼食休憩時の写真。

「昼食休憩時の羽生四段(右)。左は元天才?の先崎初段」とキャプションが付けられている。

1992年の先崎学五段(当時)の著書「一葉の写真」の”一葉の写真”より。

忘れもしない。5年前の『将棋マガジン』に一葉の写真が載った。羽生善治新四段と先崎学初段が並んで立っているだけの小さな写真だった。写真には副題がついていた。

<左は元天才?の先崎初段>

四段と初段というのは普遍的にみても大きな差があるが、羽生と僕の場合は、まがりなりにも両名並び称された時期があっただけに、鬱屈たる思いでこの一行を味わった。

彼はスターだった。僕にとって羽生善治という名前はスクリーンの向こうの名前だった。この写真が載る少し前から一緒に研究会をやるようになったが、まるで勝てず、盤を挟むと、スターに対する憧憬と嫉妬心から心臓が波打ち、顔をあげることすらできなかった。彼は”羽生睨み”の全盛期で一手指すたびにジロジロ睨まれた。蛇に睨まれた蛙とはこのことだ。僕は完全無欠の負け犬だった。新人王投手とバッティングピッチャー。芥川賞作家と文学ゴロ青年。栄光と悲惨。太陽とモグラ。モグラが太陽を直視できないように、僕は羽生を直視することができなかった。

そのくせ挫折につきものの痛痒や焦りはなく、そのかわり目標も希望もないのほほんとしたフーテン生活を送っていた。

(中略)

なぜ、15から16の間に、不良少年の典型が、闘争心あふれる明るい少年に変わったかというと、一枚の棋譜(森雞二七段)との出会い、さまざまな人との出会いなども要因なのだろうが、なんといっても最大かつほとんど唯一とさえいえるのは、一葉の写真との遭遇だった。

<左は元天才?の先崎初段>

僕はこの言葉を棋士をやめるまで忘れることはないだろう。羽生に怨みがあるわけではない。あのとき、僕が感じた感情は今の僕には微塵もない。

だが僕は、この一行を、おそらく僕以外はだれも気にとめないであろう一行を忘れることができない。事実関係については何もいうつもりはない。

たしかに僕は元天才だった。駄目な人間だった。千駄ヶ谷の『村さ来』で一杯230円のレモンチューハイを飲みながら、悪友に、元天才だの終了先崎だのといわれても、怒ることも、自分を鼓舞することもできなかったのである。僕のまわりにいた人間は、ほとんどこの世界から去っていった。そんな人間が、まがりなりにも、四段になり、そして今回NHK杯戦で優勝することまでできたのは、すべて一葉の写真のおかげである。僕は感謝しなければいけないのかもしれない。

5年前の『将棋マガジン』の一行は、生まれてはじめて味わった<活字の毒>だった。それは生まれてはじめて味わう屈辱でもあった。そんな思いを味わった人間が、こうして原稿用紙のマス目を塞いでいるのだから、人生とは皮肉なものだと思わずにはいられない。

重ねて書く。あの一葉の写真は、生まれてはじめて味わう屈辱だった。そして僕のあたらしい人生の第一歩だった。やはり人生とは皮肉なものだと思わずにはいられない。

* * * * *

「昼食休憩時の羽生四段(右)。左は元天才?の先崎初段」のキャプションは、河口俊彦六段(当時)でもなく、弦巻勝さんでもなく、編集部が書いたと考えられる。

ただ、この写真の構図を狙ったのは弦巻勝さんの鋭い感性。

昨日の記事にあった、羽生善治四段(当時)の初対局の日の様子が描かれた「対局日誌」にこの写真が載っている。

* * * * *

写真を見ると、たしかに初段と四段、仕方がないこととはいえ、この境遇の差に胸が締めつけられる。特に先崎学初段(当時)の寝癖のある髪型がその思いを増幅させる。

なおかつ、まだ15歳なのに「元天才?」と書かれては、衝撃が大きかったことだろう。

* * * * *

佐藤康光九段も森内俊之九段もこの時は初段だった。

そもそも15歳で初段なら、十分に天才だ。

先崎九段は早くから奨励会に入っていたからということもあるが、羽生新四段の登場によって、常時なら天才と呼ばれていたのに「元天才?」と書かれるのだから、羽生台風の煽りをくらったようなものだ。

* * * * *

初期値がこのような状況だったわけなので、羽生世代の切磋琢磨が自然と凄くなったことがよく理解できる

それにしても、なんとも感慨深く、胸が締めつけられる写真だ。