地道流、高橋道雄九段の正反対な二つの顔。

将棋マガジン1988年6月号、河口俊彦六段(当時)の対局日誌より。

本欄は、対局場よりも控え室の有様を、多く紹介するよう心がけているが、すると室岡のような常連は、毎回ちょこっと名が出る。室岡は、「ヒッチコックみたいだな」と笑うのである。(これで今月の義務をはたした)

室岡にかぎらず、居合わせて、気の利いた一言があれば、かならず名を出すのだが、高橋だけは、どうしても出せない。口をきかないからである。

たしかC2組の順位戦が行われた日だったと思うが、午後4時ごろ控え室に現れた高橋は、二つあった継ぎ盤の中間に座って、両方を見物していた。盤の前に座った若手棋士があれこれ言うのを聞いているだけである。

やがて夕食休みになり、みんなが食事をとりに出ると、高橋はおもむろに、駅弁をとり出して食べはじめた。そうして、みんなが戻ってくると、またすこしはなれて見物する。混んでくれば、遠慮して席をゆずるのである。そして人が立って席があくとまた盤に近づいてのぞき込む。ただし、人が戻ってくると、また席をあける。

高橋が奨励会員なら、それもわかる。しかし、タイトル保持者である。なんで遠慮するのだろうか。それよりわからないのは、研究しているのだから、だれか高橋に意見を訊きそうなものなのに、それをしないことである。

私は注意して見ていたが、その日高橋は、対局が全部終わり、終電ギリギリになって帰るまで、一言も口をきかなかった。つまらなさそうな顔で、眺めていただけである。

その恐るべき寡黙と、文章のあの饒舌さとは、同人のしわざとは思えない。みんなが高橋を、強い、と感じるのは、そんなところにある。成績が安定しているのも当然と思える。

—–

駅弁が、本物の駅弁なのかコンビニの弁当なのか定かではないが、本当の駅弁だとしたら、高橋十段は相当なマニアだったのかもしれない。

この当時、大山康晴十五世名人は、高橋道雄十段(当時)をどのように評価していたか。

将棋マガジン1988年1月号、「インタビュールーム’88 大山康晴十五世名人の巻」より。

高橋、負けた時に感想戦で口をつぐんでしまうことに関して

→偉い。むしろそう奨めたい。グチをこぼさない、言い訳をしないという態度は立派だと思う。強い盛りには多くを語らないものだ。だいたい、技術的、肉体的におとろえ出すと、口が達者になるものだ。

—–

高橋道雄十段の、この普段の寡黙さからは全く想像できない正反対の姿が、高橋十段の文章。

河口六段が、”その恐るべき寡黙と、文章のあの饒舌さとは、同人のしわざとは思えない”と述べている通りだ。

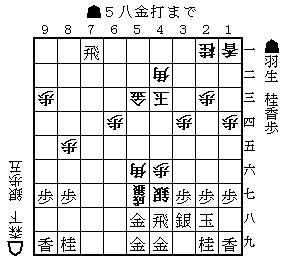

将棋マガジン1988年2月号、高橋道雄十段の第26期十段戦第4局自戦記「やっぱり・・・・・・」より。(福崎-高橋戦)

大きな傷はそう簡単に癒えるものではない。

痛みこそ、さすがになくなったものの、背中にザックリと深い傷あととなって残っている。

それにしても、地べたに叩きつけられた我が身が、こんなにも早く立ち上がれるとは!

幸運にして、舞い込んできた挑戦権。途中二度ほど諦めました。

一度は桐山棋聖に敗れた8回戦。

当面の競争相手に負けては、大概イケマセンとしたものです。

続いて最終戦。こいつは周囲の状況を抜きにして、勝ちたかった。

それが序盤早々つまずいて、そのままコッテン。西で行われていた米長-桐山戦は気にならなかった、と言ったら、それは嘘。

敗勢になってからは、自らのあまりの腑甲斐なさに、かえって気持ちがサバサバし、局後に聞かされるであろう”地獄のお告げ”への心の準備だけはしておきました。

私が投了してしばらく経った後。

読売新聞、山田氏のお言葉

『おめでとうございます。高橋さんが挑戦者に決まりました。』

自嘲の声が頭の中を駆け巡っている最中に、突然、左耳から侵入してきたカ・イ・カ・ン。

(中略)

やっぱり嬉しい。

あの夏があっただけに、よけいね。

最後の十段位に名を刻み込めるのはとても光栄。

来シーズンはビッグな竜王戦。

頑張るヨ。

—–

”カ・イ・カ・ン”は、薬師丸ひろ子主演の1981年の映画「セーラー服と機関銃」の中での台詞。

高橋九段の究極の文章も存在する。

将棋マガジン1988年7月号、河口俊彦六段(当時)の対局日誌より。

それはともかく、そういった期間の記事だから、軽いゴシップがふさわしかろう。で、最初は、高橋の婚約の話。

相手の女性のこと、なれそめなどは他のページに書かれているから省くとして、まず次の文を読んで下さい。

「クロワッサンにカフェオレの香り(マナイタトントン、あなた味噌汁 はありえない)and sweet morning kiss によって優しい朝を迎えるようになるのはいつになる事やら。フーウ」

本誌1985年3月号に載った、高橋の文である。その夢が実現したのだ。お目出度う。

—–

高橋道雄九段は昔も今もストイックなイメージだが、文章は全く反対の筆致。

現在の高橋道雄九段が自戦記を書くような機会があったら、ぜひ読んでみたい。