将棋世界2005年6月号、先崎学八段(当時)の第63期名人戦七番勝負〔森内俊之名人-羽生善治四冠〕開幕特別寄稿「将棋界を変えたふたりの名人戦」より。

両者(羽生・森内)が奨励会に入会したのは昭和57年である。いわゆる花の57年組だ。

彼らは、明らかにまわりの人間と違っていた。才能があり、実力があり、きらめきがあったが、もっと以前に、異質なものがあった。

まずもって、顔が見るからに頭が良さそうな感じだった。それも理系であるということが、一目で見てとれる顔だった。

もちろん他の人たちが頭が悪そうだったわけではない。ただ、当時の奨励会は賢そうなというよりは、たくましそうな顔つきをした者が多かった。理系の人間は少なかった。いても勝てなかった。当時の将棋界は、文系、体育会系の天下だった。先輩は無理をいうものであり、将棋は体で覚えて勝つものである。研究なんてしているひ弱な将棋は、鍛えの入った俺達が一蹴してやるぜ―。

しかし、根性と経験で鍛えあげた猛者達は、ふたりのひ弱に見える少年の前になすすべがなかった。あやふやなものを信じ、目に見えないものを磨くことが大事と考えた将棋界のほとんどの者は、ふたりの理系の天才の前に手も足も出なかったのである。後には「奴らはまだ将棋を分かっていない」という声が残った。その声は、彼らの進軍の後押しをするだけだった。

あれから25年、将棋界ははっきりと変わった。若手はこぞって、合理的な物の考え方を尊ぶようになった。

すべてはふたりが変えたのだ。あの時から将棋界は変わっていったのだった。

ひとつだけ注意したいのは、羽生、森内の両者が理系だからといって、将棋が理系の人間が勝つゲームだという確証はなにもないということだ。もしかしたら、今が異常な事態なのかもしれない。大山、升田、中原、米長といった(ふたりに比べれば)文系の棋士達が栄光を刻んだ歴史はたしかにある。

ともあれ確かなのは、今がこういう時代で、それは羽生と森内という、ふたりの開拓者が作ったものなのだ。

一時期、研究が進んで、研究だけで勝負が決まるという将棋が流行ったことがあった。

コピー将棋などと揶揄され、つまらない将棋の代名詞にもなった。

しかし、この現象も、大局的な流れを考えると納得がいく。理詰めであることが武器の人間が、古い世代を打ち負かそうとする時に、理詰めの精神を研ぐことは不可欠なものだったのだ。

世界全体の空気を変える―この壮大な目論見を、どこまでふたりが自覚していたかは分からない。あるいはまったく意識がなかったかもしれない。もっとも羽生については、若い頃からのインタビューが多く、多少の自覚があったことは明らかである。「将棋は人生とは別」「将棋は単なるゲーム」「終盤はいずれパターン化されるかもしれない」などの発言には、若さの勢いの奔流ということもあるが、強い確信と意思を感じさせる。

羽生は昭和60年に、森内は62年に棋士になった。この差はそのまま両者の当時の差と考えてもいいだろう。羽生は常に一番だった。いじめっ子が幅をきかす将棋界で、彼はずっとガキ大将のままである。

棋士になってしばらくは、両者の対局はさほど頻繁ではない。昭和63年に5局指したもののその後3年では3局しか指していない。20局指すのに8年もかかっているのである。

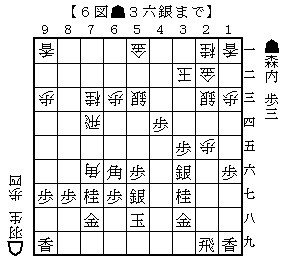

この頃の羽生-森内戦というと、必ずねじり合いの大熱戦になった。理系だ研究だといっても将棋自体ふたりとも荒削りで、不安定な部分が多かったから、コピー将棋になることもなかった。勝負はいつも終盤だった。1局だけ早指し新鋭戦の決勝で森内が角換わり棒銀から圧勝した将棋があったが、翌年の決勝では、組んずほぐれつの大熱戦になっている。ちなみにこの将棋も森内勝ちである。

闘いの場数が少なかったこともあってか、仲良く海外旅行に行ったりもしていた。対局の昼休みに一緒に飯を食ったりもした。将棋のために様々な犠牲を払った者同士の連帯感もあったかもしれない。私も含め、皆実に仲が良かった。もっとも棋士というのはそういうものだ。いずれ闘うと分かっているからこその友情というものは当事者しか分からない。

(つづく)

——–

「闘いの場数が少なかったこともあってか」から始まる最後の6行、鳥肌が立つのを通り越して、頭の中が痺れるような感動を覚える。

いずれ闘うと分かっているからこその友情。

棋士しか経験をすることのできない友情だ。