将棋世界2005年6月号、先崎学八段(当時)の第63期名人戦七番勝負〔森内俊之名人-羽生善治四冠〕開幕特別寄稿「将棋界を変えたふたりの名人戦」より。

ここから数年も両者はそれほど対局を重ねることなく、舞台はいきなり平成8年の第54期名人戦になる。

この名人戦は羽生が4勝1敗で勝ったのだが、全局とも素晴らしい大熱戦で、内容的にも史上最高のものだった。羽生も強い、森内も強い。双方の自信がピッタリぶつかり合って協調しているかのような印象を受けるのである。森内はよく指し回したが、羽生が強すぎたのだった。

次の番勝負は平成10年の第16回全日本プロ将棋トーナメントだった。結果は羽生の3連勝だったが、内容的には名人戦の延長ともいえる熱局が続いた。このふたつの番勝負、計8局は、名局のオンパレードである。いずれの局を見ても受ける印象は、乱戦好きの森内に対する羽生の、一歩も引かないやんちゃぶりである。ねじり合いでもこっちが上とばかりの局面を複雑化する指し回しは見事なものだった。

とても理系同士の一戦とは思えないのである。研究合戦の空気は微塵も無かった。森内は、ここでもキツイ思いをしたのだろう。

―自分の得意とする分野なのに―。

この2年後、棋王戦で両者は戦ったが、このシリーズは森内がまったく精彩を欠いた。ひとまず、森内は羽生の軍門に下ったのだった。

平成15年は、ふたりにとっておかしな年だった。春の名人戦では羽生が4連勝、しかし秋の竜王戦では、森内が逆に4連勝したのである。こんなことは勝負の世界にはまずあり得ないことで、まったく説明がつかない。

ひとつだけいえるのは、春に大敗を喫した森内だが、その4局を指すうちに、何か羽生の微妙な変化を感じて自信を持ったのだということである。それに、目立たないが、この名人戦までの前数年、つまり前述の棋王戦からは森内は羽生にあまり負けていないから、その時点ですでに自信を取り戻していたのかもしれない。

とにかく、森内は何かつかむものがあったのである。自身が結婚して生活が落ち着いたせいもあるかもしれない。羽生の微妙な表情、仕種などから不調を感じ取ったのかもしれない。

羽生という人は、感情が表に出ると書いたが、体調もよく顔に出る。ずっと盤を挟んでいる森内にとって、羽生が長年の蓄積疲労からくる倦怠感を持っていることぐらいは早く感じ取れたであろう。

この年の竜王戦は、指すたびに羽生の出来が悪くなっていった。

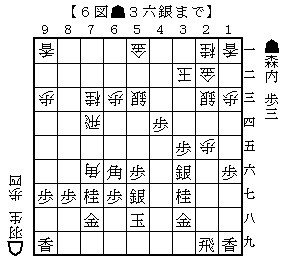

この将棋はその第2局。おそらく、形を見ただけで不調が感じられるだろう。6図である。

横歩取りからの局面だが、見ての通り後手の形が悪い。羽生という棋士は、その場の判断で形を作るのが実に上手な棋士で、その彼がこんな形を作ったことは見たことがない。

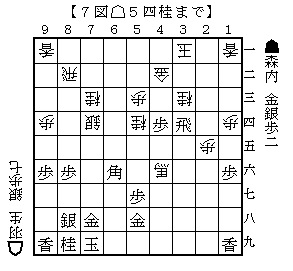

この将棋はここから羽生が追い込むが届かなかった。3局目は森内が会心の寄せを決めた。4局目はもう形にならなかった。

羽生はいじめられるような形で、ずるずると後退して負けた。穴熊にされた上に5筋の位を取られて負けたのである。あっちもこっちも威張られたような負け方だった。

羽生はガキ大将である。常に勝負に胸を張って将棋盤の中で闘ってきた。負けることはあっても関西でいう「いちびられる」ような敗戦はなかった。

(つづく)

——–

「いちびられる」は、調子に乗られる、つけあがられる、図に乗られる、というような意味。

たしかに、穴熊にした側が位取りをするなんて普通なら欲張り過ぎと言われてしまうが、それを通されてしまったのだから、「いちびられる」という表現はピッタリな感じがする。

——–

森内俊之九段も、自身が変わらなければここまで羽生善治名人に勝つことはできなかっただろう。

その辺のことについては、森内俊之九段の「覆す力」に詳細に書かれている。