将棋世界1994年1月号、池崎和記さんの「昨日の夢、明日の夢 福崎文吾八段」より。

福崎文吾を初めて見たのは、関西将棋会館がオープンして一、二年たったときだから、もう十年以上も昔のことになる。

当時、サラリーマンだった僕は、日曜日になると、時折、関西将棋会館の二階道場へ通っていた。その日、会館内はどこも超満員で(たぶん「将棋の日」だったと思う)、道場に行くと何人かの棋士たちがアマチュア相手に指導将棋を指していた。その中に福崎がいたのである。

そのころ、僕が個人的に知っている棋士といえば、森信雄、東和男、青木清、脇謙二の四人だけで、彼ら以外の棋士たちは、将棋まつりとNHKテレビと将棋雑誌のグラビアページでしか見たことがなかった。東とは関西本部がまだ阿倍野区にあったころからの古い付き合いで、その縁で他の三人と知り合うようになったのだ。

もっとも、僕は将棋雑誌はめったに買わなかったから、福崎が「穴熊の名手」ということも、また福崎が谷川浩司、小林健二と並んで「関西若手三羽ガラス」と呼ばれていることも、当時はまったく知らなかった。どこかで見覚えのある顔が、たまたまそこにあったから視線を止めたのである。

観戦客の背中越しに盤面をのぞくと、下手の勝勢で、よくみると上手の玉に即詰みがある。簡単な5手詰みである。下手の若い男は少考してから、王手をかけた。駒を持つ手が少し震えていた。どうやら詰みを発見したらしい。

指し手は僕の予想通りに進み、最終手▲4五銀が指された。局面は正確には覚えていないけれど、部分的にはA図のようになっていた。

上手が最後まで指したのは意外だったが、ともあれ、これでゲームセットである。ところが―。

▲4五銀が指された瞬間、福崎が4四の玉をパッとつかんで5五へ出ようとしたから、僕は一瞬、心臓が止まりそうになった。下手が「えっ!」と大声を上げると、福崎は玉を持ったまま、ニヤッと笑い、「あ、歩がいたんですね」とケロリとして言った。

こんな終局の場面、生まれて初めて見た。もちろん、福崎はわざとやったのだ。つまりはチャメである。

僕は面白い男だなァと思い、フクザキの顔と名をしっかり脳裏に焼き付けた。

一、二年たって、また福崎を見た。

関西将棋会館に行ったら、偶然、東がいて、「いま、森さんのマンションで研究会をやっています。のぞきますか?」と声をかけられた。

森のマンションは徒歩数分のところにあり、1DKの狭い部屋で八人の若者がチェスクロックを使って将棋を指していた。そこにあの「面白い男」がいた。

ここでもフクザキは一番目立つ存在だった。というのも、他の人たちが黙々と将棋を指しているのに、一人、この男だけが、一手指すごとに「ヒャー」とか、「ウワー」と奇声を発していたからだ。なんとも、にぎやかな男だった。

鬼手の源泉

僕は昭和五十九年の十二月に会社を辞めてフリーの観戦記者になった。仕事があろうとなかろうと、毎日のように関西将棋会館に通った。「連盟職員以上の出勤率」というのが当時の僕の自慢だったが、それでも福崎と顔を合わせることは数えるほどしかなかった。一つには、福崎が自分の対局のときしか出勤してこなかったせいである。

福崎は僕の知らない間に女流棋士の兼田睦美と結婚し、一児のパパになっていた。いま育児に専念していますよ、マイホームパパですね、と親しい棋士たちが教えてくれた。

「妖刀」「怪力」「独特の感覚」と喧伝される棋界きっての異能派棋士に、「マイホームパパ」という言葉ほどそぐわないものはないが、しかしそれは事実で、本人も「オシメを替えたり、風呂に入れたり……。結構忙しいです」「睦美が対局のときは留守番をしなくちゃいけないし」「結婚して、子供が生まれてから人生観が変わりました」と語っていた。

ただ、当時、しばしば書かれたり言われたりした「異常感覚」「感覚破壊」といった評語に対しては、福崎ははっきり嫌悪感を示していた。

例えば十段リーグの対有森浩三戦(六十一年七月)。この将棋は劣勢の福崎が終盤、馬のタダ捨てというスゴイ鬼手を放ち、結果的にはこれが逆転劇を生む遠因になるのだが、感想戦のとき、負けた有森が「感覚破壊の手に負けた」と何度も同じセリフを繰り返すものだから、最初は聞き流していた福崎も、しまいには怒ってこう言った。

「どっちもどっちやないか。最初はこっちが勝ってたんだからな」

福崎が本気で怒った顔を、僕はこのとき初めて見た。

僕が初めて福崎とじっくり話をしたのは、同年九月、福崎が十段リーグで桐山清澄を破って、初のタイトル挑戦を決めた日の深夜だった。

この桐山戦もすごかった。福崎は矢倉の負け将棋を、角捨ての鬼手を放って千日手に持ち込んだ。そして指し直し局は十八番の振り飛車穴熊で快勝。

感想戦が終わってから福崎と酒を飲んだ。中原名人、谷川棋王、桐山棋聖、高橋王位と、六人中四人もタイトルホルダーがいる最強のリーグ戦で、二位以下を大きく引き離しての挑戦権獲得だったから、感激もひとしおのはずなのに、二十六歳の青年棋士の口から出る言葉は非常に謙虚で、こちらが拍子抜けするほどだった。

「今期はラッキーでした。タイトル戦で挑戦するのは夢でしたから、大舞台に出られただけでもうれしいです」

「勝ってはいけない人が挑戦者になったみたいです」

かつて僕が見た「面白い男」「にぎやかな男」は、ここにはいなかった。僕が

「挑戦者がそれじゃダメです。もっと威勢のいい言葉を吐いて」とからかうと、福崎は笑って「タイトル戦は死力を尽くして頑張ります。そうでなければ、リーグ戦で僕を勝たせてくれた先生方に申し訳ないですからね」と言った。

これはおそらく、精一杯のリップサービスだったと思う。エネルギーは内でたぎらせ、外に向かっては「モナリザの微笑」が、棋士福崎の生き方の流儀で、その逆では断じてないからだ。

一週間後、僕は改めて福崎に取材を申し込んだ。終盤戦で突然飛び出す、あの「鬼手」の源泉は何だろう。その一端だけでも知りたいと思った。

福崎はこう語った。

例えば”最善手”について。「ある局面で候補手が五つあるとして、それぞれの変化を順番に読んでから”これでいこう”というコンピューターみたいな指し方を、僕はしない。直感で二手ぐらい選び、それを深く読む。読み直しはあまりしない。

僕は自分の好きな手を指す。たとえ棋理に合った手が他にあったとしても、自分がイヤな手は指したくない」

例えば、プレッシャーについて。

「以前は、たとえ弱くても勝負は何が何でも勝たなくてはいけないと思っていた。このため対局前、眠れないとか体調をくずすことがあったけど、いまはそういうことはない。結局、勝負は強ければ勝つし、弱ければ負ける。そう考えるようになってから気分的に楽になった」

”僕は好きな手を指す”という一言に、福崎将棋のすべてが凝縮されているような気がする。

(つづく)

* * * * *

池崎和記さんの連載「昨日の夢、明日の夢」の第1回。

池崎さんが一番書きたいことを第1回に持ってきたのではないかと思う。

* * * * *

福崎文吾七段(当時)の棋風が「異常感覚」「感覚破壊」という形容になったのは、1984年の谷川浩司名人(当時)の自戦記がきっかけ。

福崎八段(当時)自身はその表現を嫌がっていたと初めて知る。

* * * * *

「タイトル戦は死力を尽くして頑張ります。そうでなければ、リーグ戦で僕を勝たせてくれた先生方に申し訳ないですからね」

なかなか言える言葉ではない。感動的な名言だ。

* * * * *

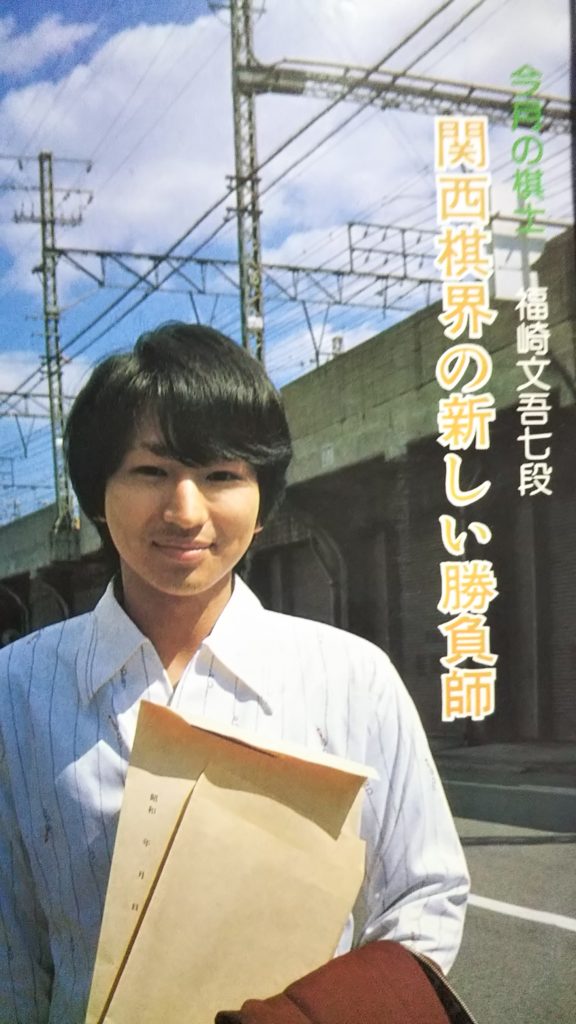

1982年の福崎七段(当時)。

池崎さんと初めて会う2年前。22歳、七段になったばかりの頃。

近代将棋1982年6月号グラビアの写真。撮影は弦巻勝さん。