将棋世界1993年9月号、内藤國雄九段の連載エッセイ「才能」より。

「好き」と才能とが、しばしば手をつなぎあっていないところに悲劇がある。死ぬほど好きな道も、才能がないためにあきらめなければならないという人が、この世にはごまんといる。

そこそこの才能があり、そのおかげで好きな道を職業に選べたら、ただそれだけで幸せと感謝すべきではなかろうか。涙をのんであきらめた人からみれば、それほど素晴らしいことはないのだから。

逆に才能があっても、その道が特別に好きでないという場合もある。自分にあれだけの才能があったらなあと仲間も羨む若者が、他の道を選ぶと言って惜しげもなく棋界を去っていった。17歳三段、関西奨励会では最有望視されていた若者である。

以前、ある人から「将棋界と碁界は天才という言葉を安易に使い過ぎる。天才とはアインシュタインとかレオナルド・ダ・ビンチのような人類史上稀な人に対して言うもので、みだりに用いると価値が下がる」と言われたことがある。

升田幸三実力制第四代名人の実戦集の紹介文を依頼されて、私は「升田さんは限りなく天才に近い人ー」と書いた。天才であると言い切ることをためらったのは、先の抗議が念頭にひっかかっていたからである。しかし言葉のアヤはどうあれ、升田将棋とあの人の持っていた人間的魅力に対する私の評価は変わらない。

才能という点では、私らが若い時代にも格別にすぐれた棋士たちがいた。二上さんや加藤一二三さんは今、若者として出てきても大活躍するであろう。

私より丁度二十歳年上だった本間爽悦八段は、私が奨励会に入るとき意地悪をしてなかなか入会を許してくれなかった人だが、のちには気があってよく一緒に飲むようになった。

飲み始めは上機嫌で人当たりがよいので、つい気をゆるしてしまうのだが、その後が大変であった。ビールが好きでビールしか飲まないのに二本も入ると人が変わる。顔つきも別人のように険しくなって、誰彼なしに大声をあげて痛烈に非難、攻撃しはじめるのである。

しまったと気がついた時はもう間に合わない。飲むピッチも早くなり、十本空ける頃はこの世に怖いものは何もない状態となる。こんな具合だから一人で飲みだして泥酔の末警察のお世話になることもめずらしくなかった。

深夜連盟に電話が入り、大阪天満の交番所に塾生が引き取りにいくと、目を座らせた本間さんが警官たちを前にして「お前らおれに両桂で勝てる奴がおるか、勝てると思う奴は束になってかかってこい」といきまいていた。

当時関西棋界では有名な話。

その本間さんがあるとき「実は俺にもB1で怖いもんが一人いるんや」と言いだしたので私は驚いた。当時本間さんは星一つの差でA級入りを逃すということを何度か続けていて、日本一の七段、日本一のB級と言われていた。タイトル戦では大山さんをあわやという瀬戸際まで追い詰めたりしたし、Aクラスにも負けこしている相手は殆どいないというのが自慢であった。だから怖い者なんかいないと言うのはアルコールの威勢を借りなくても、あながち法螺ではない。その本間さんが声をひそめて「B1に怖い者がいる」というのである。一体それは誰なのか、興味を引かないわけがない。

すると意外な人の名が出てきた。「それはな、大友や。あいつの将棋には才能がある」

当時大友昇さんはB2組に落ちるなど本間さんとは対照的に不調であった。その大友さんが怖いというのである。しかし私は内心「さすが本間さんだ」と感心した。見る目があると思ったのである。今勝っている人を強いというのなら誰でも言える。

私も大友さんの将棋にはその五段当時から素晴らしさに感心していた。大友さんは勿論その後A級にあがり活躍するのだが、この人には飲む打つ買うの三拍子が常に伴っていた。

並の人がそれをやるとたちまち崩れてしまうのだが、大友さんはそれを実践してなおかつ強かったのである。私の目にも特別に才能のある人と映じていた。

その大友さんであるが、後に40歳になるかならぬかの歳で突如引退宣言をして自ら現役棋士としての生命を閉じてしまうのである。

それは棋界の謎としていろいろな憶測を呼んだ。一説によるとその将棋に魅せられ、また深く尊敬していた升田さんから痛罵をあびてやる気が失せてしまったのが原因だという。

また「女房が浮気しているのに将棋なんかやってられるか」と荒れていたという噂も耳に入ってきて、こちらが本当の理由だという説も流れたりした。

真相は不明だが、天才肌の人だけに傷つきやすい面があったのであろう。しかし道半ばにしての思いがけない引退は惜しみても余りあることであった。

才能という言葉から私には思い出すもう一人の棋士がいて、その人の名も大友といった。「それは私が奨励会から予備クラスに入ったばかりで若さと自信にあふれていた頃のことである。

同じ予備クラスに大友寛治三段がいた。私より少し年上だったと思う。対局は関西本部で行われたが、相手は1時間も遅れて対局室に現れた。規定(当時は30分を超えた分が倍引き)により3時間の持時間から丁度半分の90分が引かれる。大友三段とはこの日が初対面であったが、相手の序盤が少し雑な感じがしたのはやはり遅刻の影響があったのかもしれない。

矢倉中飛車から攻めまくって中盤で、はっきり優勢になった。相手はすでに秒を読まれている。「もう勝ったも同然」と油断したわけでは決してなかったのに、その将棋をひねられてしまったのである。

大友三段の終盤は強かった。大きな扇子をばたばたさせて顔をあおぎながら、ノータイムで放ってきた二度の自陣角を私は今でも忘れることができない。

自信に満ちていた頃だけにこの敗北はこたえるとともに、相手の強さに舌をまいた。

しかし翌年再び顔が合ったときには、これがあの強かった将棋かと疑うほど弱くなっていた。

そしていつの間にか棋界から去っていったのだが、心か脳の病気に罹ったらしいという噂だけが残った。

私は才能という言葉を聞くと、この二人の大友さんのことがまず念頭に浮かんでくる。

そして同時に、流れ星のように消えていった才能にたいする哀惜の念が、心の中に足をひくのである。

* * * * *

自分にあれだけの才能があったらなあと仲間も羨む若者が、他の道を選ぶと言って惜しげもなく棋界を去っていった。17歳三段、関西奨励会では最有望視されていた若者である」とあるのは、1992年9月、17歳のときに奨励会を三段で退会し、後に医師となった立石径さんのこと。立石さんは、将棋世界2006年9月号の上地隆蔵さんの「元奨の真実」第1回に登場している。

* * * * *

「将棋界と碁界は天才という言葉を安易に使い過ぎる。天才とはアインシュタインとかレオナルド・ダ・ビンチのような人類史上稀な人に対して言うもので、みだりに用いると価値が下がる」

余計なお世話だと言いたいが、将棋界的には大山康晴十五世名人の「天才と言われている間はまだまだ本物ではない」という言葉もあり、天才という言葉にそもそもあまり価値がないこともたしか。

* * * * *

本間爽悦八段は弟子にもあまりにも厳しかった。

→田中魁秀九段が弟子を怒らない理由(NHKテキストview)

* * * * *

大友昇九段も本間爽悦八段もB級1組時代が長かった。

その本間爽悦八段が「B1に怖い者がいる」と言っていたのだから、本当に凄い。

* * * * *

明日は、大友昇九段自らが語る。

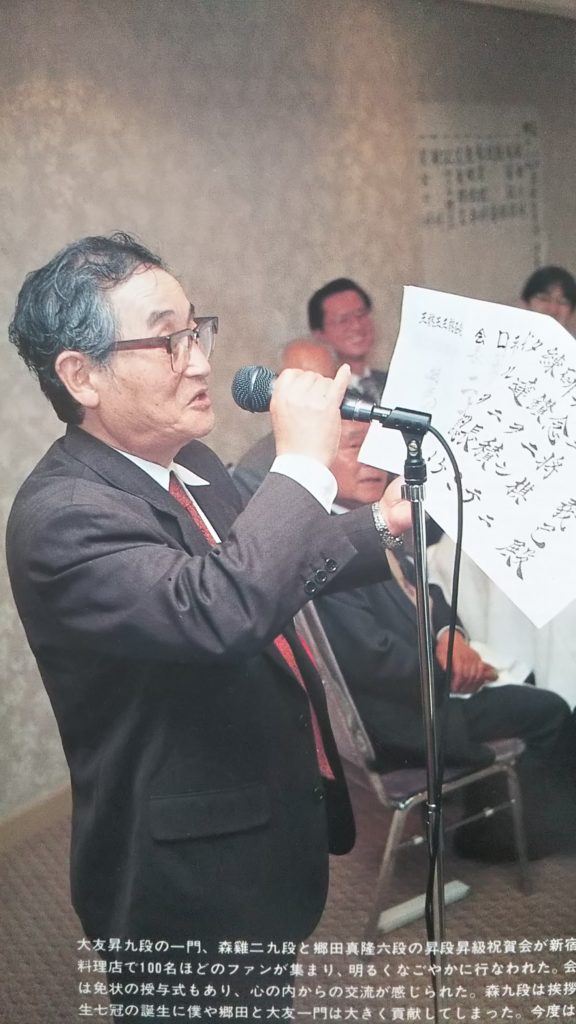

写真は、1996年、森雞二九段A級復帰・郷田真隆六段昇段(五段→六段)祝賀会での大友昇九段。近代将棋1996年8月号、撮影は弦巻勝さん。